广州地铁八号线北延段首站封顶,水沥站创里程碑

广州地铁八号线北延段首座车站水沥站主体结构顺利封顶,这一成就意义重大。它标志着该线路建设取得了关键进展,为后续工程的推进奠定了坚实基础。水沥站的封顶意味着全线施工迈入新的阶段,施工团队的努力与付出得到了切实回报。这不仅将缩短地铁建设周期,更能提升周边区域的交通便利性,对城市发展和居民生活产生积极影响,是广州地铁建设进程中的重要里程碑,展现了广州地铁建设的高效与卓越。

文/羊城晚报全媒体记者 江皓轩 严艺文 通讯员 孙汝成 张辰

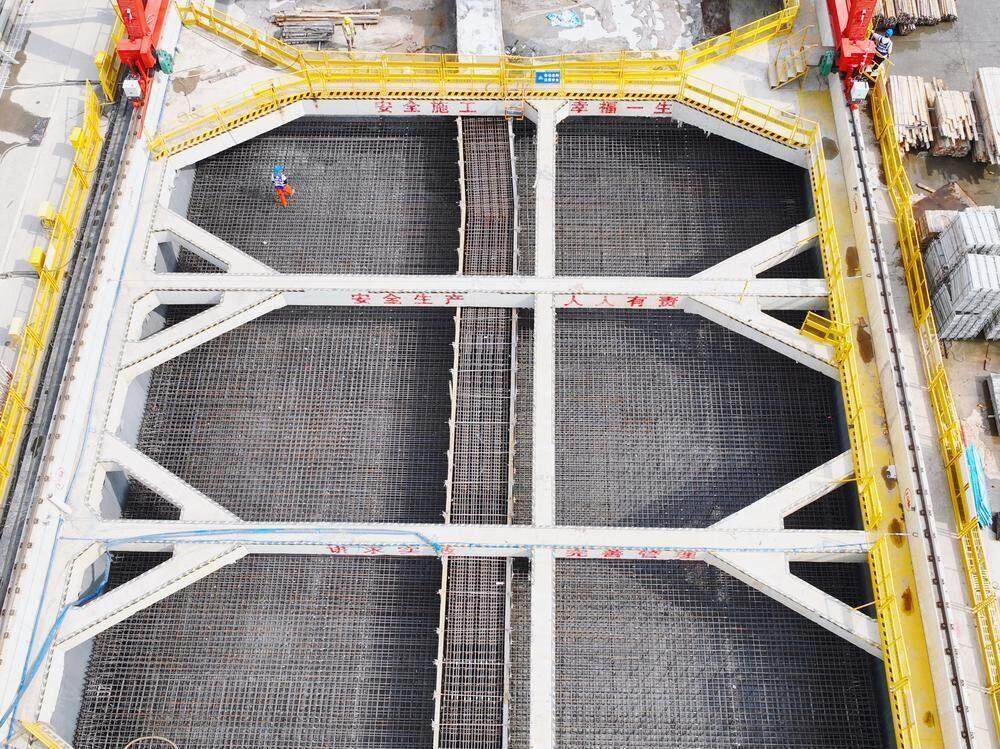

4月18日,广州地铁八号线北延段水沥站最后一块顶板完成浇筑,标志着水沥站成为全线首个主体封顶的车站,为后续车站盾构双向始发奠定基础。

八号线北延段共设11座车站,其中水沥站是八号线北延段第5座车站,位于广花路西侧,为盾构双向始发车站。水沥站全长247米,宽21.3米,基坑开挖深度17.7米,主体覆土厚度3.07米。

见洞率81%,基坑开挖面临双重地质挑战

八号线北延段区域地貌主要为冲积平原,局部为剥蚀丘陵和河涌。场地基岩为石炭系地层,主要岩性为灰岩,整体岩溶强烈发育,局部为泥质粉砂岩、泥岩、页岩等。其中水沥站车站基坑底部全部位于平均厚度达十米的富水砂层上,地质结构富水性强、结构松散,车站施工难度较大。

此外,基坑开挖深度为16—18米,而车站范围地下水位为3—4米,车站主体结构位于地下水位以下约14米,在基坑开挖过程中的涌水、涌砂及坍塌风险防范成为难点。车站地质条件复杂多样,除了富水砂层的挑战外,车站还位于岩溶发育强烈地区,见洞率达81%。

为确保施工安全,广州地铁联合中国电建及广州地铁设计院、广州地铁咨询等单位开展技术攻关。针对强岩溶发育和深厚富水砂层的地质条件,地铁建设者们一方面采用“一槽两钻+溶洞探边”相结合的方式,探明施工范围内岩溶分布情况,利用“双浆液封边+注浆填充工艺”对溶洞进行填充稳固,保障地连墙、临时立柱施工安全;另一方面在地连墙四周采用搅拌桩工艺,在提升地连墙成槽槽壁质量的同时,对周边建(构)筑进行隔离保护。

为维持基坑内干燥的作业环境,基坑施工采用坑内管井井点降水法和明排法,基坑开挖前在基坑四周特定位置设置回灌井,按照“分层降水、按需降水、动态调整”的原则进行抽排水施工,将基坑内部地下水位精准降低到开挖面以下1米,并通过“双管旋喷桩+接缝处钢板封堵”工艺对地连墙接缝处进行加固,有效防止基坑底涌水、涌砂。

“我们通过坑内管井井点降水法和明排法将地下水位精准降至开挖面以下1米,同步建立回灌系统保护周边环境。”中电建水电十四局项目副书记鲁林政介绍,施工团队在交通流量大、地层复杂的条件下,通过定型钢模与盘扣式脚手架复合支撑体系提升混凝土浇筑质量,并创新应用“卡尺定位”技术确保钢筋间距精度。该站自2023年9月以来,历经581天攻坚,其间获得周边居民及政府部门在交通疏解等方面的大力支持。

高峰期20余台设备同时作业,多措施保证施工安全

在主体结构施工阶段,建设者们结合现场生产实际编制专项施工方案,针对不同部位精准施策。此外,为保证高空作业的安全,建设者们在脚手架体系上植入“智慧”监测系统,通过实时采集受力数据、动态分析结构状态,将传统经验式管理升级为数字化精准管控,实现质量、进度与安全的有机统一。

据悉,高峰期施工现场统筹调配20余台大型机械设备,实行“一机一岗”专人值守制度。在基坑施工过程中严格推行贯彻“网格化”精细管理模式,将基坑划分为若干责任网格,构建起“横向到边、纵向到底”的全方位监管网络,将安全管理触角延伸至每个作业面、每个施工环节。与此同时,施工项目将“PDCA”循环管理理念融入生产全流程,将质量管控贯穿于车站施工全生命周期,真正实现了安全生产责任的全员覆盖和全过程管控。

据广州地铁建设公司工程师胡达远透露,八号线北延段(滘心-广州北站)土建工程累计完成16%。全线11座车站中,7座已开展土建施工,江府站由八号线北延段支线建设;11个区间中1个进入主体施工阶段。水沥站作为四台盾构机的始发站,计划下月启动首台盾构掘进,其建设经验将为后续站点提供示范。

该线路建成后,将串联白云站与广州北站两大枢纽,强化中心城区与白云、花都的交通联系,填补白云中北部及花都中南部的轨道交通空白。

(注:车站名称仅为工程暂定名称,标准站名应以市政府批准公布为准。)