艺评 | “广东美术百年大展”中的上海艺术镜像

导语

“其命惟新——广东美术百年大展”正在上海美术馆(中华艺术宫)热展中。展览作为第二十四届中国上海国际艺术节“粤港澳大湾区文化周”重要活动之一,汇集超过350位从近现代到当代的岭南美术名家精品力作约800件/套,不仅系统梳理并全面呈现广东美术百年间的革新历程与辉煌成就,更揭开了沪粤两地文化艺术深度交流与对话的新篇章。

上海美术馆策展人项苙苹带来展览文章,与各位一同深度理解本次“其命惟新”大展与上海艺术的联结。

“广东美术百年大展”中的

上海艺术镜像

项苙苹 / 上海美术馆策展人

“其命惟新——广东美术百年大展”展厅

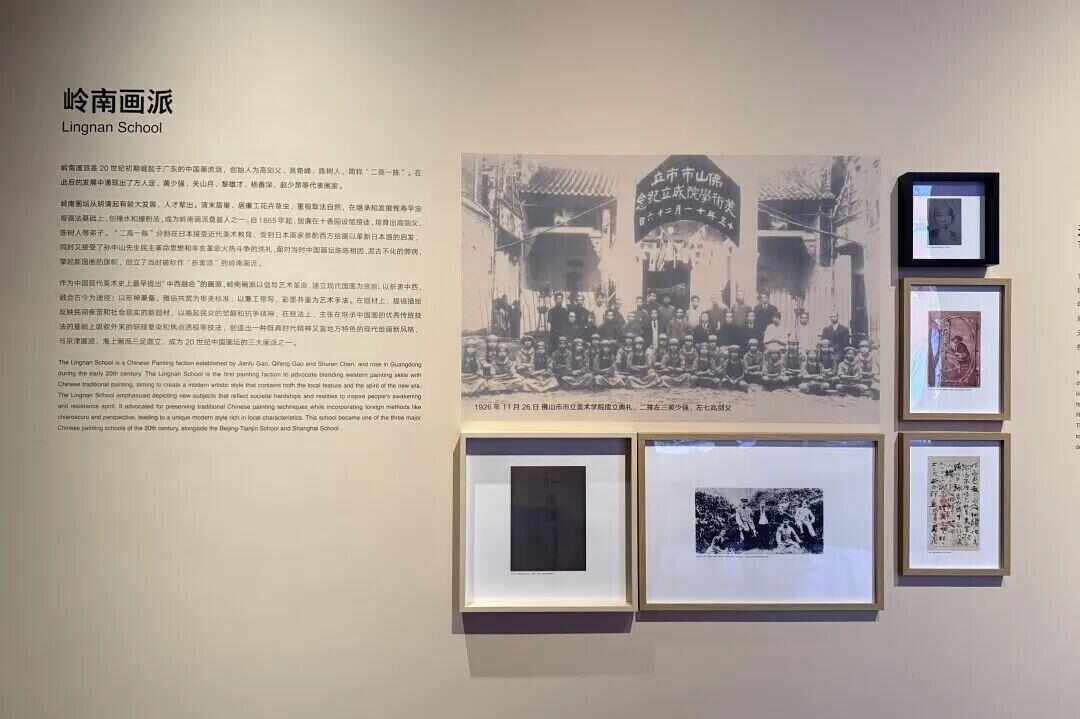

回顾近现代中国艺术史,其发展脉络不仅表现为中西、古今、新旧、雅俗之间的融合与对抗,更包含南北地域间的碰撞、交流与互鉴。岭南艺术的存在与发展,正是这一多维互动的重要见证。跨地域的艺术交流有助于突破传统美术史叙述中的“地域壁垒”,推动形成立体而多元的中国现代美术叙事体系。

广东与上海在近现代中国美术史中的关系,已超越单纯的地域互动范畴,而构成中国现代艺术生成过程中不可分割的“双向叙事”。岭南画派与海派艺术的交织,不仅反映出艺术风格的互渗,更体现出中国现代性建构中的区域活力与文化多样性。

“其命惟新——广东美术百年大展”这一跨越地域与百年的艺术大展,正在上海美术馆(中华艺术宫)举办。八百余件岭南艺术珍品汇聚上海——岭南艺术思想早期传播的重要据点,既全景式重现广东美术的百年发展脉络,为上海观众打开了一扇回望近代中国艺术现代化进程的新窗口,更引发了人们对其艺术生成逻辑与历史价值的再思考。

高剑父《东战场的烈焰》

中国画 / 166cm×92cm / 1932年

广州艺术博物院(广州美术馆)藏

1932年,岭南画派创始人高剑父创作了其“新国画”代表作《东战场的烈焰》。该作的问世,不仅标志着艺术家个人创作观念的成熟,更预示着中国画在现代转型语境下的突破:以中西融合的绘画语言与直面现实、批判现实的艺术立场,拓展了传统中国画的题材与表现力,将时代精神与社会思考凝聚于绘画之中,开启了岭南艺术革命的新篇章。

“其命惟新——广东美术百年大展”展厅

在今日重新审视岭南画派和广东美术百年历程,并非单纯回望一个流派或一段艺术史,而是探讨其在近代以来社会变革、文化转型与现代性建构进程中的思想价值。彼时,岭南艺术家从广东走向世界、来到上海,提出“折衷中西,融会古今”的艺术主张,体现了他们以开放姿态回应时代变局的革新精神与文化意识。通过此次展览的回溯,我们得以重新理解近现代中国艺术家如何在全球视野与民族文化自觉之间寻求平衡,从而为当下的艺术实践与文化思考提供持续的启示与动力。

一

“其命惟新——广东美术百年大展”现场

“其命惟新——广东美术百年大展”现场

黎雄才《迎客松》

中国画 / 361cm×1133cm / 1975年 / 广东美术馆藏

自2017年于中国美术馆首展以来,“其命惟新——广东美术百年大展”已先后在北京、广州、深圳与香港巡展。此次展览作为第二十四届中国上海国际艺术节“粤港澳大湾区文化周”重要活动,以迄今为止最大规模登陆上海,汇集了全国20余家美术馆的馆藏精品,其中包括黎雄才的《迎客松》、关山月的《报春图》等首次在沪亮相的岭南美术史上的经典之作。

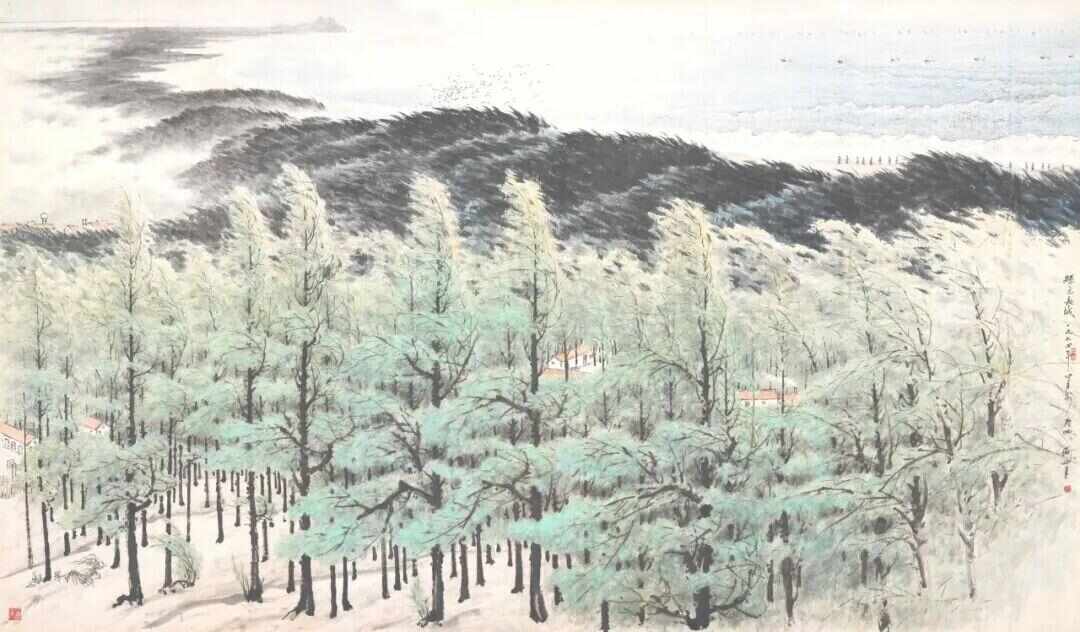

展览内容宏富、体系庞杂,全景式、系统化梳理呈现了广东美术在近现代语境下的发展历程,充分揭示了其“得风气之先、勇于革新”的艺术特征。早在陈独秀于1915年在《新青年》上发表改良中国画的主张之前,高剑父等岭南画家已提出并实践了艺术革新的理念。岭南画派的创作思想,与新中国时期倡导的写生写实画法、表现社会现实、艺术服务大众等新国画理念高度契合。画家们深刻认识到艺术不仅是表现情感的工具,更是革命的武器、民族精神的载体与社会变革的力量。他们强调艺术表现生活,反对文人画自我消遣、脱离现实的小圈子化封闭倾向。

“其命惟新——广东美术百年大展”展厅

岭南画派的艺术面貌具有显著的前瞻性、革命性、现实性与写实性。这种特质的形成,与广东自明嘉靖以来“一口通商”的历史格局及侨乡文化所孕育的开放意识密切相关。长期的对外交流与移民文化,使广东地区在近代社会思潮中形成了鲜明的民主共和意识与革新精神。由此,该地诸多艺术家均与近代民主革命运动关系密切,他们中的许多人是中国同盟会成员。

高剑父不仅是岭南画派的核心人物,更积极参与政治革新。他曾任广东同盟会会长,策划黄花岗起义,参与光复广东的战役等。其弟高奇峰追随他投身革命,利用艺术进行宣传,创办审美书馆,出版《真相画报》,以绘画为革命发声。岭南三杰之一的陈树人同样是同盟会成员,他一生兼顾政务与艺术,在辛亥革命后历任国民政府要职,但始终坚持艺术理想,将艺术创作视为启蒙与社会改造的重要途径。

陈树人《长城暮鸦》

中国画 / 119cm×50.5cm / 1929年

广州艺术博物院(广州美术馆)藏

因此,展览不仅是岭南艺术百年成就的一次精彩展示,也是理解中国式现代化艺术路径的一个重要契机。广东美术在百年演变中,既体现出对本土文化传统的坚守,又表现出对全球艺术思潮的积极回应。展览通过丰富的文献、作品与深入的个案研究,揭示出中国式现代化艺术的多元路径——它并非单一模式的移植或对西方范式的复制,而是不同地域在应对现代化的进程中形成的独特文化实践。广东的百年艺术史作为一种“地域叙事”,并非孤立存在,而是在中国美术整体叙事中发挥着互动与塑造的作用。

王绍强《淬厉新之》

中国画 / 40cm×40cm×105 / 2024年

曹斐《多托邦(第一期)》

影像 / 2分40秒 / 2022年

这样的展览,不仅让我们直观感受到中国美术及中国式现代化的丰富性与复杂性,也促使我们重新思考美术史的地域关系与整体格局。回顾近现代中国艺术史,其发展脉络不仅表现为中西、古今、新旧、雅俗之间的融合与对抗,更包含南北地域间的碰撞、交流与互鉴。岭南艺术的存在与发展,正是这一多维互动的重要见证。跨地域的艺术交流有助于突破传统美术史叙述中的“地域壁垒”,推动形成立体而多元的中国现代美术叙事体系。此一议题,在当下关于中国现代性与美术史区域研究的学术语境中,值得进一步深入探讨与系统梳理。

二

“其命惟新——广东美术百年大展”展厅

颇有意味的是,本次展览虽为“广东美术百年大展”,其实也是关乎上海的艺术史叙述,呈现了近代以来广东与上海之间密切而复杂的互动关系。事实上,许多推动近代中国艺术现代化进程的重要人物、机构与事件,皆在两地之间形成了双向流动与互构。例如,近代上海颇具影响力的《良友》月刊,其创办者为广东人;永安、新新等上海四大百货公司,其创始人亦来自广东省。这些经济与文化层面的联系,为岭南艺术思想在上海的传播提供了现实基础与社会条件。

“其命惟新——广东美术百年大展”展厅

从艺术发展的脉络来看,无论是洋画运动、新兴木刻运动,还是岭南画派与国画研究会的实践,皆可见两地之间的思想交汇与艺术共振。关良、林风眠等被视为上海艺术的代表人物,实为广东籍艺术家。他们在上海完成了艺术语言与风格的自我确立,成为连接岭南与上海之间的重要节点。

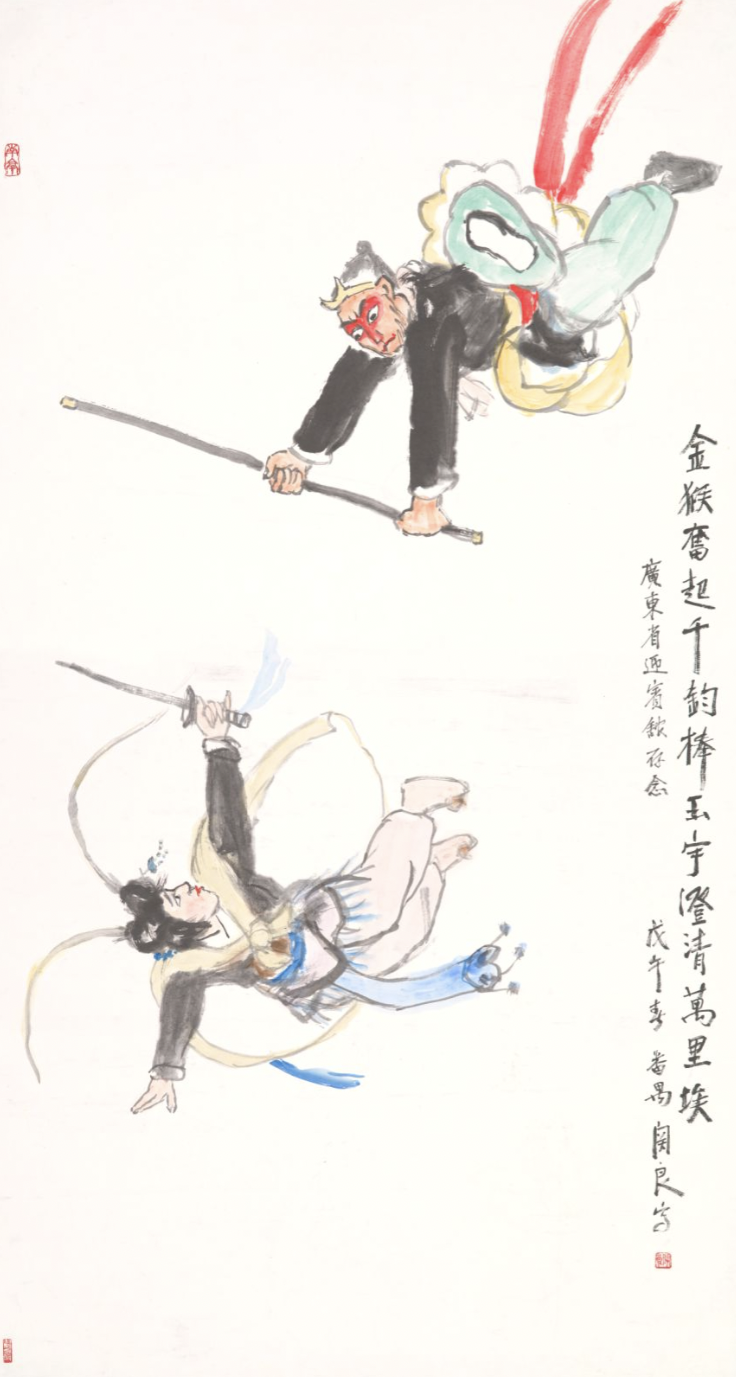

关良是广东番禺人,早年与同乡高剑父等人共同浸润于近代广东开放、进取的文化氛围之中。留学日本期间,他受到“岭南三杰”的提携与影响。1923年回国后,他在上海美术专科学校任教,其间与吴昌硕、齐白石、黄宾虹、潘天寿、刘海粟等艺术家广泛交流,开始系统学习中国画。在上海,他经常出入戏院,以速写记录演员的姿态与神情,进而形成了他代表性的水墨戏曲人物系列创作。

关良《三打白骨精》

中国画 / 179cm×96cm / 1978年

广东美术馆藏

同样来自广东的林风眠,在关良的影响下开始关注中国传统戏曲艺术。他通过对传统戏曲的观摩进一步理解了毕加索的立体主义,并以中国民间艺术如剪纸、皮影的抽象形式与几何元素,替代立体主义抽象化、几何化的形式语言,完成了个人风格的蜕变。这一过程不仅体现了岭南画派“折衷中西、融会古今”的核心思想,也揭示了现代中国艺术在地域与文化之间的内在联动机制。

林风眠《青衣仕女》

中国画 / 66cm×69cm / 1960年

上海美术馆藏

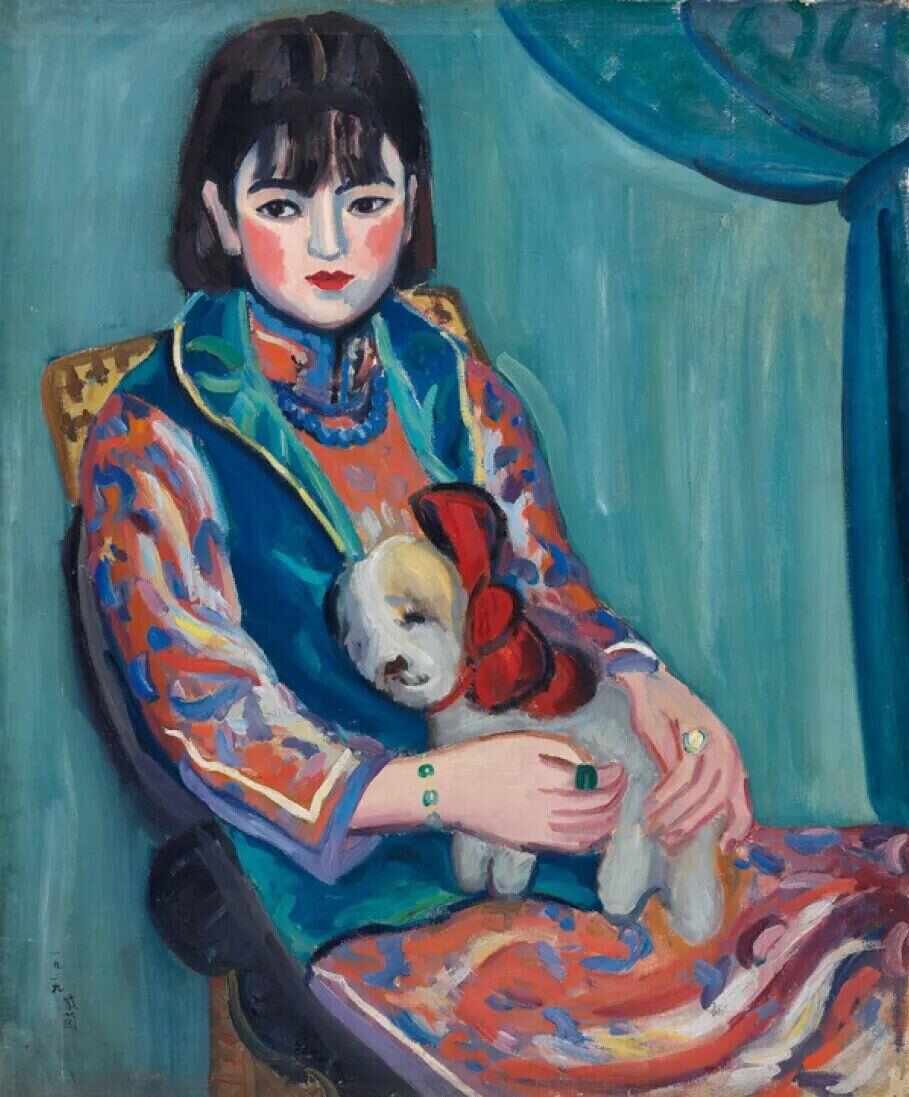

因此,“其命惟新——广东美术百年大展”在一定意义上也弥补了此前上海美术馆(中华艺术宫)系列展览中的若干遗憾。例如,在去年的“从上海出发——百年中国油画掠影”展,因种种原因未能展出的关紫兰与陈抱一作品,得以在本次展览中呈现;刚闭幕的“上海现代”展(即1843年以来的上海现代文化艺术大展),我们原计划借展高剑父的《东战场的烈焰》,未能成功,在本次展览中观众可以欣赏到这一重要作品。

关紫兰《少女像》

油画 / 90cm×75cm / 1929年

中国美术馆藏

陈抱一《关紫兰像》

油画 / 72cm×60cm / 1930年

中国美术馆藏

由此可见,广东与上海在近现代中国美术史中的关系,已超越单纯的地域互动范畴,而构成中国现代艺术生成过程中不可分割的“双向叙事”。岭南画派与海派艺术的交织,不仅反映出艺术风格的互渗,更体现出中国现代性建构中的区域活力与文化多样性。

三

“其命惟新——广东美术百年大展”不仅有助于回溯岭南艺术的现代化进程,也为重新理解海派提供了一个重要参照。

“上海现代”展厅

在“上海现代”展中,我曾概括上海现代性的三个特征:先锋性、混杂性与流动性。

其一,先锋性。上海自近代以来一直是中国乃至东亚的文化前沿,各地“弄潮儿”汇聚于此,展开实践与创新。可以说,没有广东人、浙江人、江苏人等外地人的参与,就难以形成如此丰富的海派文化;不充分了解各地人群的共同创造,就难以完整理解何谓海派。所以,上海是各地弄潮儿展示身手的舞台。

“上海现代”展厅

其二,混杂性。上海如同大海,因其包容与多元,成为各种文化、思想与风格的交汇之地。在这种“鱼龙混杂”的文化生态中,地域与门派的界限和偏见被打破,艺术因此具备了高度的实验性与开放性。所以,上海是多元文化交流的平台。

其三,流动性。海水的流动象征着持续的更新与生成。正是在这种不断变动的文化环境中,上海成为新思想与新艺术形态孕育孵化的摇篮。

“上海现代”展厅

程十发提出的“海派无派”,恰恰揭示了这些特质。所谓“无派”,并非否认流派存在,而是强调不拘门派、不限地域、拒绝固化的精神状态。这一观点同样可以从本次展览中得到印证。广东与上海的互动关系,说明海派并非封闭的上海现象,而是中国现代性文化的开放象征。换言之,上海是中国的上海,也是世界的上海,它由全国乃至全球的文化力量共同建构。所以我在“上海现代”展里提出,上海的现代是中国式现代化的一个样本、一个缩影——多元、流动、共生:有各地弄潮儿,有各方丰富的文化思想资源,自然就会涌现创新的事物。

岭南文化名家大讲堂第三讲现场

广东与上海在艺术现代化中的差异也颇具启发性。岭南画派以明确的艺术主张和思想旗帜为起点,带有较强的“自觉建构”意味;而海派艺术的生成更多是一种“自然涌现”的过程——在多元的文化语境中,艺术家们自然而然地形成了具有代表性的个人风格,而非预设目标后的集体行动。

由此可见,本次展览不仅帮助我们重新认识海派艺术的生成逻辑,也提醒我们应以“大海般的胸襟”来看待中国现代艺术的多样性。无论是岭南画派,还是海派艺术,其真正的价值皆在于开放、融合与持续创新。唯有保持这种包容的文化姿态,中国艺术才能在当下与未来继续焕发活力、创造力与竞争力。

· 本文作者 ·

项苙苹

艺术学博士、中华艺术宫(上海美术馆)策展人。“上海现代”、“万象本色——‘中国白·德化瓷’上海艺术大展”、“中国式风景——林风眠吴冠中艺术大展”策展人。

曾主管上海双年展,参与上海当代艺术博物馆筹建、开馆和建设工作,曾策划2008年上海双年展、 2015年Copyleft:中国挪用艺术展、2016年新加坡双年展、2017年符拉迪沃斯托克双年展、2023年成都双年展、2024年“从上海出发——百年中国油画掠影”、2025年“星光云水——星云大师的笔墨情怀主题书法展”等展览。

· 展出作品(部分) ·

李铁夫《盘中鱼》 油画 82cm×97cm 广东美术馆藏

司徒乔《放下你的鞭子》油画 124cm×177cm 中国美术馆藏

何香凝《枫林雪景》中国画 134cm×68cm 何香凝美术馆藏

关山月《绿色长城》中国画 232cm×396cm广东美术馆藏

林丰俗《公社假日》中国画 76cm×68cm广东美术馆藏

其命惟新

——广东美术百年大展

· 展览时间 ·

2025.10.18—2026.1.18

· 展览地点 ·

上海美术馆(中华艺术宫)

33米、41米、49米层展厅

指导单位:

广东省委宣传部、广东省文化和旅游厅、广东省文学艺术界联合会

主办单位:

广东美术馆、上海美术馆、广东省美术家协会

支持单位:

中国美术馆、广东省博物馆(广州鲁迅纪念馆)、广东画院、广州艺术博物院(广州美术馆)、岭南画派纪念馆、广州雕塑院、广州美术学院美术馆、深圳市关山月美术馆、深圳美术馆、何香凝美术馆、珠海市古元美术馆、肇庆市高要区黎雄才艺术馆、广州美术学院雕塑与公共艺术学院、广州美术学院胡一川研究所、广州美术学院潘鹤艺术馆、深圳市龙华区中国·观澜版画原创产业基地、华茂艺术教育博物馆、上海震旦博物馆

来源:《解放日报》朝花副刊