首批“月壤砖”完成太空实验返回 未来可能就是“广寒宫”

首批“月壤砖”完成太空实验返回,状态良好

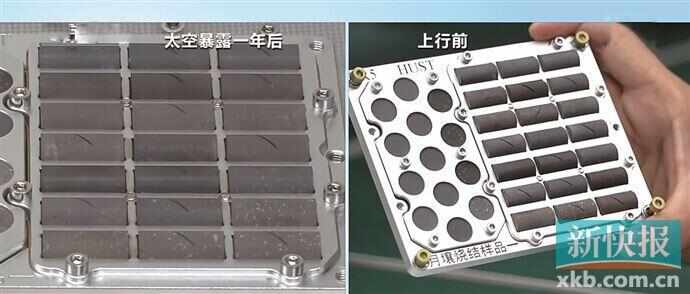

经过为期一年的舱外暴露实验后,首批用于月面建造研究的“月壤砖”样品,日前随神舟二十一号飞船顺利返回地球。科研人员经过开盖检测,确定首批“月壤砖”样品状态良好。

“月壤砖”的太空之旅主要验证三大关键性能,包括力学性能、热学性能以及抗辐射性能。首批“月壤砖”在太空实验期间,科研人员还在地面进行了一系列同步实验。

都是为未来月球基地建造服务

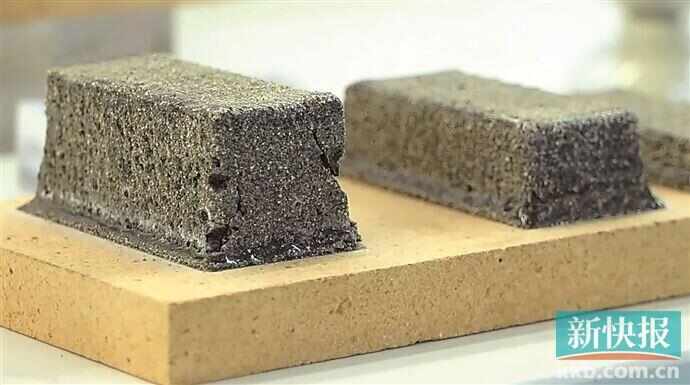

此次返回的编号R5样品单元共34块“月壤砖”,总重约100克。刚刚历经了一年时间的太空辐射、大温差等极端环境考验。

据华中科技大学国家数字建造技术创新中心副教授周燕介绍,“打开盖子第一眼发现样品状态是良好的,并没有之前预想到的陨石、空间碎片冲击造成的坑、孔洞等,没有肉眼可见的明显缺陷。颜色比上行之前变浅一点点,这个还需要根据后续更深入的实验研究来发现。”

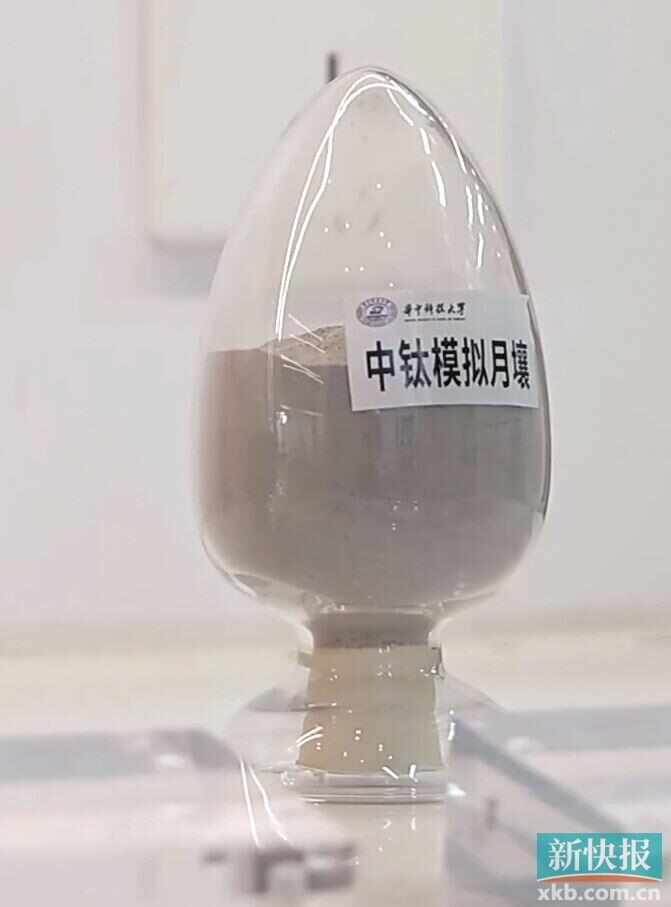

这批模拟“月壤砖”由科研团队根据真实月壤成分配制出模拟材料,采用热压烧结、电磁感应烧结和微波烧结三种成形工艺制成,抗压强度是普通砖的3倍以上。

华中科技大学国家数字建造技术创新中心研究生秦乙恒说:“在上行的样品中,有一部分是完整的样品,有一部分是预置了45度对称缝的样品,主要研究的是经过空间站长达一年的飞行环境后,在力学性能上有什么变化。”

“月壤砖”的太空之旅主要验证三大关键性能,包括力学性能、热学性能以及抗辐射性能。首批“月壤砖”在太空实验期间,科研人员还在地面进行了一系列同步实验。

周燕表示,目前开展的地面研究,包括烧结的“月壤砖”以及月壤构件,未来都是为了服务月球基地建造所用的。这些“月壤砖”在空间高低温循环、空间各种质子粒子的辐照之下性能是如何演化,这是我们非常关心的。

“月壤砖”太空实验将持续三年

“将一瓶矿泉水重量的材料运往月球要花费20万美元。”人们用这个高昂的成本来描述星际运输。这意味着,未来月球科考站建设的关键在于“就地取材”,直接利用月壤、太阳能、矿产等月面原位资源,制成不同规格的“月壤砖”,再通过机器人像“搭积木”一样实现原位建造。

中国载人空间站工程空间科学与应用项目“模拟月壤烧结样品的空间服役性能与工艺优化研究”,由华中科技大学国家数字建造技术创新中心负责,项目研究成果将为后续月球基地建造提供核心科学依据。通俗来说,送模拟“月壤砖”上太空,就是为了搞清楚如何在月球造出最为适宜的建筑基石。

去年11月15日,华中科技大学科研团队制备的74块模拟“月壤砖”由天舟八号货运飞船送往中国空间站开展舱外暴露实验。据了解,相较于地球的模拟实验环境,空间站的外部环境与月球环境在高真空、大变温、强辐射等方面更为相似,在空间站进行的“月壤砖”实验,就是为了提前获得更接近月球表面的实验数据。科研团队还创造性地提出,利用月壤烧结出榫卯结构的“月壤砖”,来搭建月球屋。

据悉,这些“月壤砖”被放置于空间站舱外暴露实验装置中,整个实验周期为三年,每年都取回一批样品进行研究。

“第三年下行后,会有更多横向比较,我们就可能揭示它们的规律,可以推测到5年、10年、20年‘月壤砖’大概是一个什么样的变化趋势,甚至把月面与空间站环境进行一个对比,最终推导到月球上。”周燕说,“现在看来只是一块‘月壤砖’,但是若干年以后,可能就是未来的‘广寒宫’,中国的月球基地就是由这么一块一块的‘月壤砖’逐步堆建起来的。”

科学揭秘

嫦娥六号月壤为什么是“黏”的?

还记得嫦娥六号从月球背面带回的“神秘月壤”吗?科学家最新研究发现,这种比撒哈拉沙漠干燥上万倍的土壤,竟有点黏糊糊的,还能结块,质地更像地球上的黏土,而且让它产生黏性的原因还不是水。最近,中国科学院地质地球所的科学家们成功揭开了这一谜团。

科学家在微观世界中发现月球背面月壤有着独特的“体质”:它的颗粒更细腻。如果把月球正面的月壤比作“沙子”,那背面的月壤则更接近“面粉”。在干燥的情况下,抓一把沙子,它会轻易从指缝流散;而面粉更容易在手中结成小块。

不仅如此,背面月壤的颗粒形态也更复杂,它们棱角分明、表面粗糙,显著增大了颗粒间的摩擦效应。同时,这种“又细又糙”的特征,使得静电力等作用凸显,造成土体表现出明显的黏性特征。和我们通常认为的水可以让土有黏性不同,在月球上,是静电力等多种作用,让月球月壤有了黏性。

然而,谜题的关键不止于此,为什么月球正面的月壤没有背面那样黏稠呢?答案深藏在月球“两张脸”——也就是月球正面和背面截然不同的命运之中。由于潮汐锁定,我们在地球上只能看到月球的“正脸”,它主要由辽阔的玄武岩平原构成,称为“月海”;而永远隐藏的背面,则是一片布满高山和陨石坑秘境,这片秘境可能承受了更为严酷的太空锤炼。

首先,是撞击的“锻造”:月球背面可能承受了更频繁、更剧烈的陨石轰击,构成月球背面山川的斜长岩矿物与正面的玄武岩不同,它们像是威化饼干,受撞击时极易产生许多棱角分明的细小颗粒。

其次,月球正面能“蹭到”地球磁场的部分庇护,而背面则完全暴露在带电粒子、陨石和微陨石的宇宙环境中,持续不断地“轰击”使月壤颗粒充分破碎,熔融,溅射、混合,最终锻造出月球背面的细腻且黏稠的月壤。

这项研究不仅揭开了月壤的“黏性之谜”,更对未来月球背面的探测、着陆乃至基地建设具有重要意义。

文图来源:央视新闻客户端