14年寻亲终圆梦!他们帮听障老人找到回家路

“这是我堂哥!十四年前他去河南打工后就失踪了,我们找了他这么多年……”一通来自湖北十堰的电话,让一场跨越14年的寻亲之旅迎来温暖结局,这背后凝结着广州市救助管理站(以下简称“市救助站”)工作人员的辛勤付出。

时间回溯至2025年8月底。在广州市黄埔区笔村立交桥下,一名瘦弱的老人佝偻着身子独自徘徊,险些被飞驰而过的汽车擦伤。路过的热心群众看到后,致电民警希望将老人护送至安全场所。接警后,民警迅速抵达现场,将其送往市救助站求助。

一场跨越两个多月的“寻亲护航行动”拉开了序幕。

老大爷顶着满头花白的头发,脸上布满了深深的皱纹,一笑便露出几颗松动的牙齿,左手除大拇指外的四根手指均已残缺,令人心疼。

无论工作人员如何询问,老大爷只是睁着浑浊的眼睛,指着自己的嘴巴和耳朵对工作人员摇摇头,发出“啊啊啊”的声音,原来大爷是听障者。市救助站在了解情况后第一时间启动紧急寻亲预案——由有着十几年寻亲经验的“老魏”魏润能牵头,联合驻站鼎和社工组建寻亲小组,全力帮老人找到回家的路。

然而,这条寻亲之路从一开始就不太顺畅。

为了获取更多信息,小组查阅站内历年来救助档案,却并未找到任何与老人相关的记录;工作人员尝试写字与老人沟通,还紧急请来手语老师帮忙交流,可老大爷既不识字,也无法理解标准手语;与此同时,通过公安部门的人脸比对、DNA识别资料,也始终没有匹配结果。就此,寻亲工作一度陷入僵局。

在寻亲小组迷茫之际,在寻亲专题会议上,大家头脑风暴。

寻亲小组立刻行动,主动联系某公益社会组织,告知其老大爷的相关情况。双方迅速联动,进一步完成视频信息采集、血样补录,联动公安部门的数据库进行深度比对,将老人的户籍大致锁定在湖北十堰一带。

紧接着,社会组织充分发挥其地域资源优势,线下走访,逐一联络当地的派出所、民政部门、村委会、公益组织等,各个部门齐发力,传递寻亲“接力棒”,紧锣密鼓、配合行动。市救助站从老大爷身上寻找蛛丝马迹、公安民警反复核对地方人口信息、村干部挨家挨户打听线索、宗亲们在家族群里转发可能的老人信息……每一股力量都在为“让老人回家”全力以赴。

终于,在多方合力下,老人的堂弟王先生被成功找到。寻亲小组在谨慎确认后,拨通了王先生的电话。电话那头,王先生的声音激动又哽咽。他说,老大爷姓王,家境贫困,今年64岁,早年与自己共同生活时,两人靠一套独有的农活动作手势比划交流。

2011年3月,两人共同外出务工,却一不小心在人群中走散。十几年来,王大爷的家人从未停止寻找,不仅在电视台发布过寻人启事,早期还多次向警方求助,可每次都失望而归,“恳请你们一定帮他回家,我们等了他十几年啊!”王先生说。

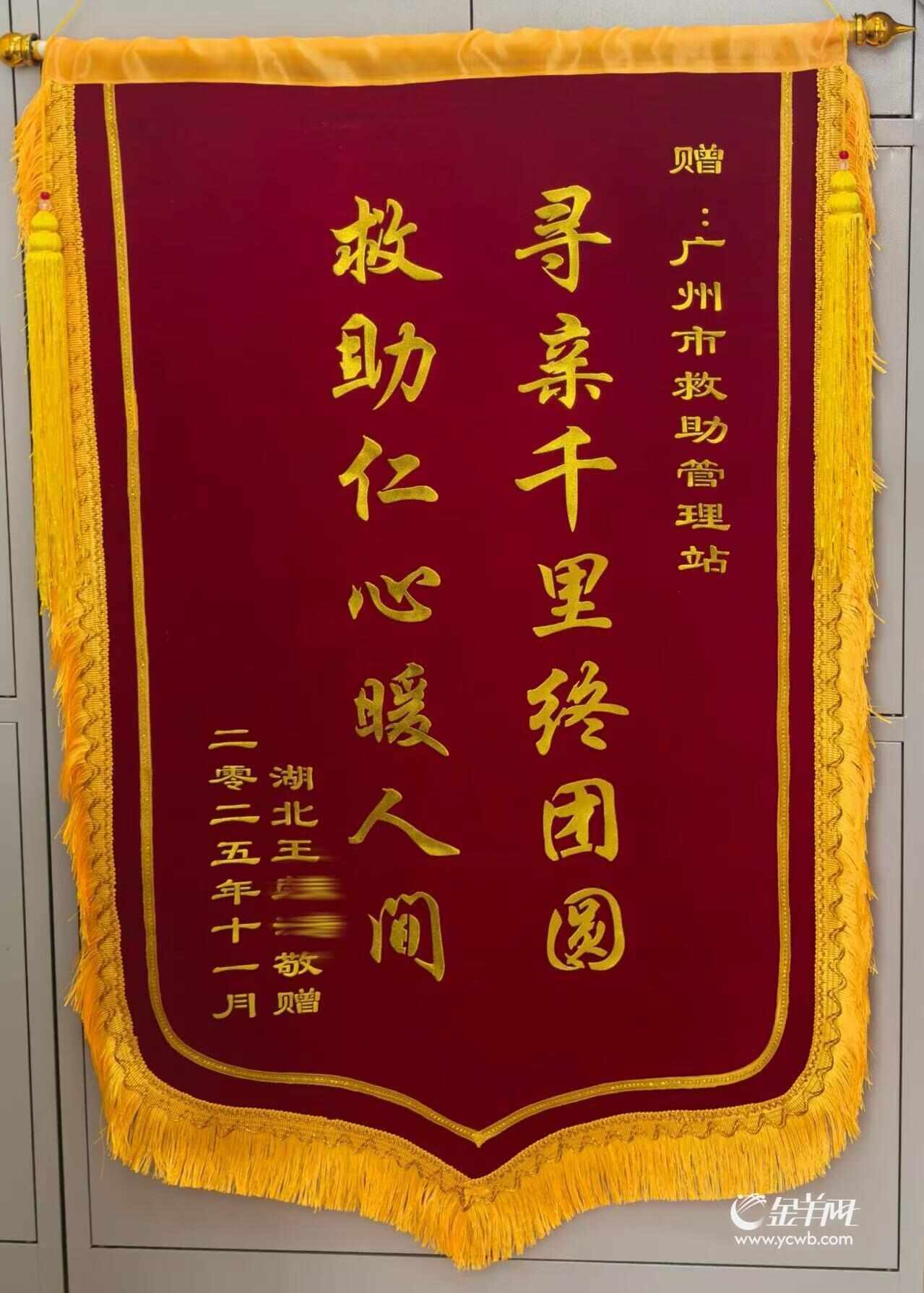

在广州市救助管理站和湖北省十堰市救助管理站沟通协调下,11月6日,广州市救助管理站工作人员为王大爷准备好崭新的衣物和路上的食物,风雨兼程,护送他踏上返乡路,十四年后终于兄弟团聚。如今,王大爷已随家人返回老家,其家人还定制一面锦旗——“寻亲千里终团圆 救助仁心暖人间”送给广州市救助管理站的工作人员。

文 | 记者 高焓 通讯员 蔡英莺 张萌

图 | 通讯员供图