陈嘉庚:倾资纾国难 丹心映山河

陈嘉庚以巨大财力、人力、舆论之力支援祖国抗战,获“华侨旗帜 民族光辉”赞誉

策划/林洁 黄丽娜 董柳

统筹/丰西西 周巍 李焕坤

文/羊城晚报全媒体记者 柳卓楠 通讯员 何飞彪 李伟苗

图/羊城晚报全媒体记者 周巍

福建集美,100多年前一个不起眼的小渔村,如今已成为闻名海内外的知名侨乡。一个人的名字,被深深印刻在这片土地上,他就是陈嘉庚。

“华侨旗帜 民族光辉”,毛泽东曾用这八个字赞誉这位著名爱国华侨领袖。陈嘉庚1874年出生于福建同安县集美社(现厦门市集美区),17岁时赴新加坡随父经商,经过20多年艰辛打拼,成为当地著名实业家,被称为东南亚“橡胶大王”。抗战爆发后,在陈嘉庚的号召组织下,800万南洋华侨为祖国捐款捐物,3200余名华侨青年驰骋在被称为“死亡公路”的滇缅公路上,保障了“抗战生命线”的畅通。他在海外创办的《南洋商报》,成为当地华侨华人抗战的舆论中心和精神向导。1940年他率南洋华侨回国慰劳视察团到延安访问后,发出呼声:“中国的希望在延安!”

陈嘉庚的一生横跨两个世纪,远在异国他乡但一刻不忘祖国,他用实际行动诠释着海外华侨“万里同心”的赤子情。

倾囊相助 纾难救国

陈嘉庚的故乡集美,曾是郑成功部队操练水师抗清驱荷的据点,民族英雄的故事在他心中播下了爱国的种子。陈嘉庚的父亲早年在新加坡谋生,1890年,陈嘉庚应父召赴新学习经商,后成为南洋巨贾,纵横商界。他虽远在海外,但从未忘记祖国。他坚信教育是立国之本,在海内外筹办了多所中文学校,知名学府厦门大学就是他创办的。

全民族抗战爆发后,南洋华侨掀起了规模空前的群众运动,纷纷成立救亡团体。当时已年过花甲的陈嘉庚也投身海外华侨抗战一线。

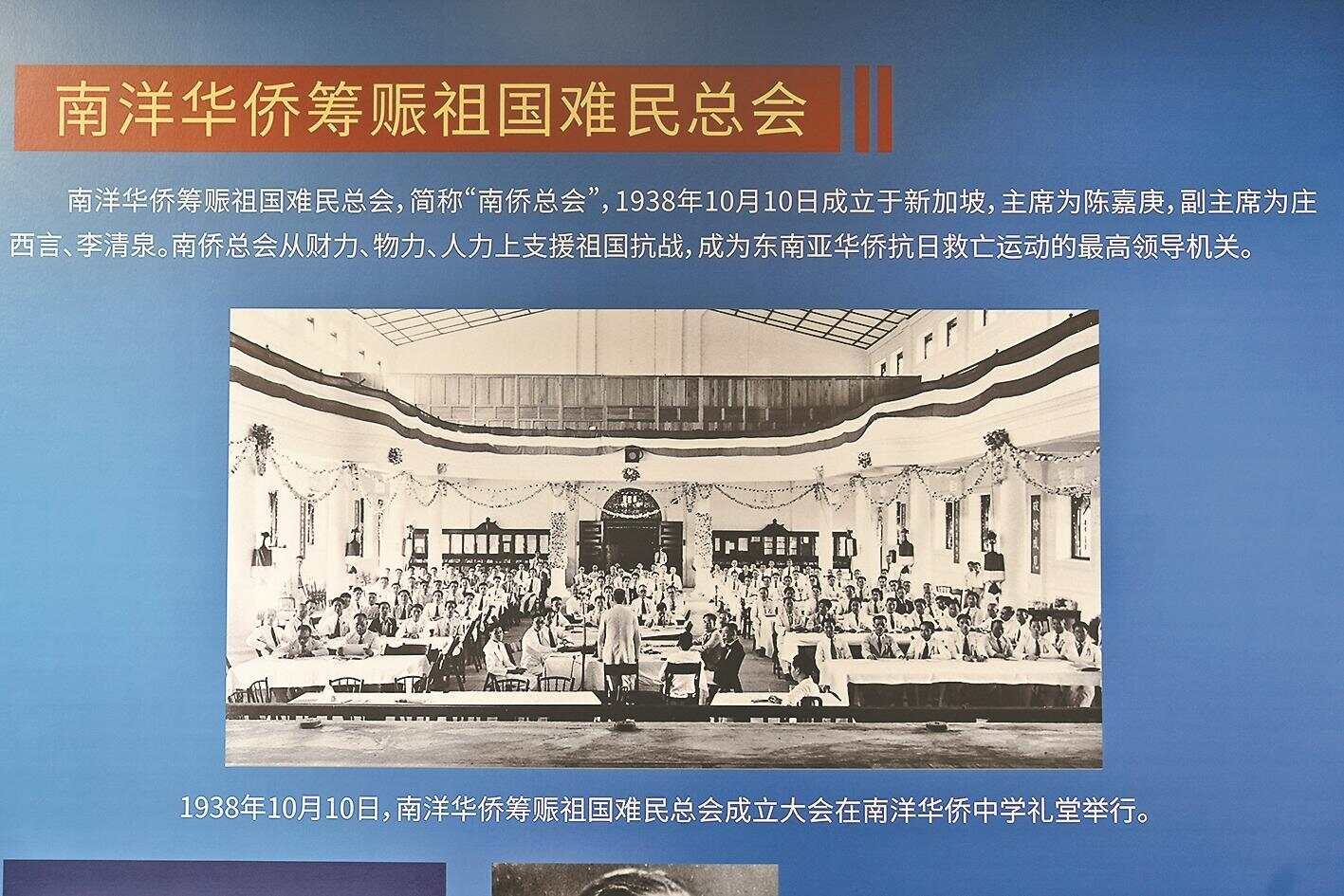

“盖国家之大患一日不能除,则国民之大责一日不能卸;前方之炮火一日不能止,则后方之刍粟一日不能停。”这是1938年10月南洋华侨筹赈祖国难民总会(以下简称“南侨总会”)成立时,担任主席的陈嘉庚向海外华侨发出的呼吁。

在他的号召下,近800万南洋华侨不分阶级、党派、民族、地区,不分宗教信仰,不分男女老幼,皆团结起来支援祖国抗战,通过捐款、捐物、认购公债、增寄侨汇等方式,为祖国筹措军费和物资。仅1938年至1941年间,南侨总会为祖国抗战捐款金额就超过4亿元国币。

除了经济援助,海外华侨还积极捐助军需物资,比如药品、服装、车辆以及飞机、坦克、枪械等,极大缓解了战时物资上的燃眉之急。在当时国际援助十分有限的情况下,这些款项物资成为支持抗战的重要支柱。

南侨机工 驰骋滇缅

“家是我所恋的,双亲弟妹是我所爱的,但破碎的祖国更是我所怀念热爱的……”正在广州华侨博物馆展出的“万里同心——海外华侨与中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争纪念特展”中,一封由马来西亚华侨白雪娇所写的《抗战家书》被放大在一整面展板上。这封信是她在1939年瞒着父母参加南洋华侨机工回国服务团时,登报写给父母的告别信。

白雪娇,一位出生于南洋富商之家的闺秀,本可享受安逸人生,却在祖国危亡之际,毅然踏上烽火归途,奔波在滇缅公路之上。白雪娇的故事是许多南侨机工的缩影。

南侨机工是华侨抗战史上不能遗忘的特殊记忆。1938年10月以后,中国东南的海路交通均被日军切断,滇缅公路成为当时运输国际援华物资的主要通道,被称为“抗战生命线”。但公路建成后,急需大量的汽车驾驶员和修车技术人员。

彼时,在南洋的陈嘉庚了解到这一情况后,立即召开大会,并发出了《征募汽车修机驶机人员回国服务》的通告,呼吁“凡吾侨具此技能之一、志愿回国以尽其国民天职者,可向各地华侨筹赈会或分支各会接洽”。随后,他还向东南亚各地筹赈会发送协助招募信函,并亲自动员华侨机工回国服务。

在他的号召下,陆续有3200余名华侨青年组成南洋华侨机工回国服务团,驰骋在被称为“死亡公路”的滇缅公路上。他们不顾自身安危,穿越枪林弹雨,抢运军需物资、抢修运输车辆,保障了“抗战生命线”的畅通。1940年,陈嘉庚还两次率团到滇缅公路慰问南侨机工,鼓舞华侨抗战士气。

南侨机工们克服重重困难,夜以继日地向一线战场运送了近45万吨军需物资,为打败日本侵略者作出了巨大贡献。其中,近半华侨青年为国捐躯,长眠于滇缅公路之下。

以笔为枪 舆论抗战

除了捐款、捐物,广大海外侨胞还发动抗日宣传,以纸为战场,以笔做刀枪,揭露日寇暴行,记录战争真相。

早在1923年,陈嘉庚就创办了华文报纸《南洋商报》。九一八事变后,他把《南洋商报》从午报改为早报,第一时间向新加坡、马来亚等地的读者报道中国战事,揭露日本侵略罪行,呼吁国际社会援助中国。他还在报纸上发表多篇文章,宣传全民族抗日理念,发布抗战捐款倡议,号召华侨社会积极参与救国事业。1938年,汪精卫发布对日和谈言论,陈嘉庚立刻发电报加以驳斥。“在敌寇未退出国土以前,公务人员任何人谈和平条件者当以汉奸国贼论。”陈嘉庚向当时的国民参政会提交电报提案讨伐汪精卫的叛国行径,有力地打击了投降派的气焰。

1940年,抗战进入相持阶段,陈嘉庚肩负华侨重托,组织南洋华侨回国慰劳视察团,回国慰劳前方抗日将士,考察国内抗战形势。此行历时10个月,足迹遍布16个省份及地区。

访问延安是陈嘉庚一生中一个重要的转折点。1940年5月31日至6月8日,陈嘉庚在延安进行了为期9天的考察。在延安,他受到了热烈欢迎,与毛泽东等众多中国共产党领导人进行多次会谈。离开延安后,他向国内外宣传自己在延安的所见所闻,作出“中国的希望在延安”的论断。毛泽东称赞他是“华侨旗帜 民族光辉”,周恩来称他的贡献是“抗战史上的丰碑”。

时至今日,陈嘉庚这位爱国华侨领袖、实业家、社会活动家和教育事业家留下的物质精神财富仍在滋养着我们。

暨南大学教育部人文社科重点研究基地(华侨华人研究院)主任、教授张振江:

中国发展离不开海内外中华儿女的共同努力

羊城晚报:陈嘉庚为何会成为华侨抗战的一面旗帜?

张振江:陈嘉庚是一位广为人知的爱国侨领。在抗战期间,他作为南洋华侨的领袖,把南洋地区(包括今天的新加坡、马来西亚、泰国等地)华侨华人全都团结起来,一起为祖国抗战捐款捐物,这是他非常大的一个功绩。他不仅从经济上进行援助,还身体力行动员当时的华侨青年回国支援抗战,比如组建南侨机工回国服务团。3200多名华侨青年在他的号召下,来到滇缅公路上运输抗战物资。他们中有许多是富家子弟,放弃了优渥的生活投身抗战。陈嘉庚团结带领南洋华侨华人,以巨大的财力、人力、舆论之力支援祖国抗战。所以毛泽东主席赞誉他是“华侨旗帜 民族光辉”。

羊城晚报:陈嘉庚在抗战时期的爱国壮举,对当时国内抗战乃至世界反法西斯战争产生了怎样的影响?回顾这段华侨抗战历史,对我们今天有何现实意义?

张振江:抗日战争激起了海内外中华儿女的爱国之情,这是一种民族认同感,家国兴亡,匹夫有责。中国是世界上最早抵抗日本法西斯力量的国家,当时的国际社会还没认识到这一点,中国基本上是在孤军作战。就此而言,海外华侨的作用十分关键,除了经济援助,他们还大力发动抗日宣传,让世界各国、让当地社会认识到日本的侵略本质。所以说,抗日战争的胜利离不开海内外中华儿女的共同努力。回顾华侨华人的这种作用,不仅在抗战中,时至今日,中国的整体发展和建设,海内外中华儿女都没有缺席。特别是从抗战期间形成的这份“万里同心”的精神依旧在延续传承,广大海外侨胞尽其所能,为祖国的建设和发展贡献力量。