民族危亡之际 美洲侨界领袖司徒美堂毁家纾难、组织募捐支援祖国抗战

文/羊城晚报全媒体记者 高焓 通讯员 何飞彪 李伟苗

图/羊城晚报全媒体记者 周巍

从广东开平远渡重洋,到成为美洲侨界领袖,司徒美堂曾说,华侨与祖国,是一个血肉相连、休戚与共的关系。

在民族危亡之际,年过花甲的司徒美堂在大洋彼岸奔走呼号、倾尽家财,组织募捐、支援抗战,并输送粤侨青年近1000人回国参战。“永远要爱国,有国才有家。”这句话,是他一生的信念。

一生爱国 要让祖国强大

1880年,12岁的司徒美堂远渡重洋到美国打工。司徒美堂一生爱国的起始,源自于想要让祖国强大起来的信念。他在《旅居美国七十年》中写到:侨胞身处异域,如无母孤儿,祖国不能保护,受人凌辱,非如此不足以言生存自卫。

17岁时,司徒美堂加入洪门致公堂,逐渐在华侨中树立了威信,并于1894年成立安良堂,打出“锄强扶弱,除暴安良”的旗号,以维护华侨和归侨侨眷的正当合法权益为己任。

1931年,九一八事变爆发,司徒美堂对祖国的命运无限担忧,迅速发动华侨捐款,支持中国抗战。

1932年1月28日,日本侵略者突袭上海,驻守上海的第十九路军奋起抗击,一二八淞沪抗战爆发。纽约华侨社会空前团结,抗日救国的气氛日益高涨。司徒美堂在美国组织成立纽约华侨抗日救国会,发动华侨募捐救国。此后,纽约唐人街的同胞竞相捐款捐物,支援淞沪抗战,还有华侨青年要求回国参加抗战。

1932年3月,司徒美堂在美东华侨航空救国大会上通报了致公堂的决议,立即组织华侨救国义勇团回国参战;洪门致公堂捐飞机两架;继续募捐筹办航空学校。此后,司徒美堂还与华侨代表来到上海,把捐款捐物送到十九路军手上,代表美洲华侨向淞沪抗战阵亡将士敬献花圈。

支援抗战 拄拐奔走美洲

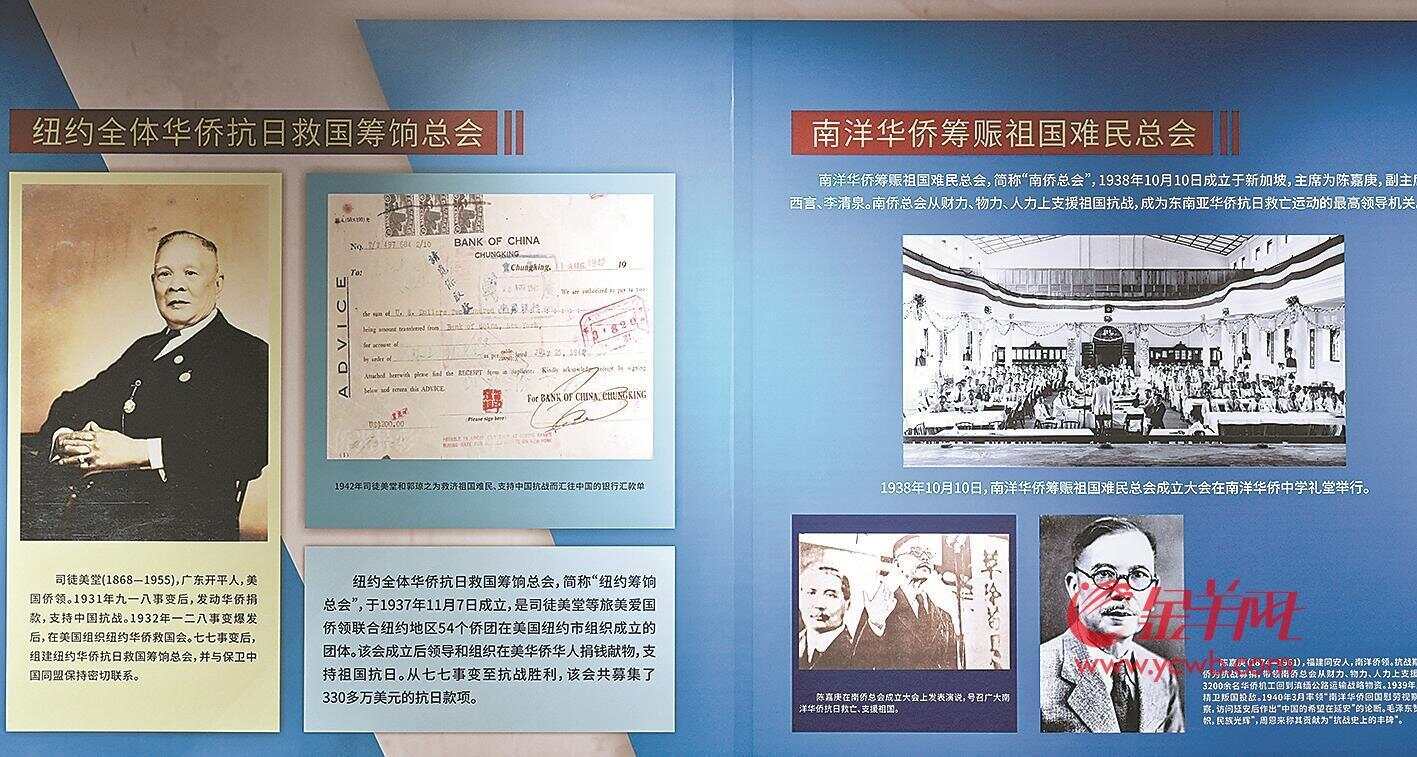

在广州华侨博物馆展出的“万里同心——海外华侨与中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争纪念特展”中,有一张1942年的银行汇款单照片,这是司徒美堂和郭琼之为支持中国抗战而汇。汇款单背面“作救济难民用”六字力透纸背,道出了司徒美堂和美洲华侨一心支援抗战的拳拳爱国心。

1937年七七事变爆发,司徒美堂等旅美爱国侨领联合纽约地区54个侨团,成立纽约全体华侨抗日救国筹饷总会。此时的司徒美堂已年近古稀,为了抗战筹款,他每天从上午工作到深夜,风雨无阻。

1941年,国民政府邀请身在美国的司徒美堂参加国民参政会。然而,司徒美堂途经香港时,太平洋战争爆发,香港沦陷。日军威逼利诱,企图让司徒美堂出任“香港地方治安维持委员会”会长,司徒美堂断然拒绝。后来,在广东人民抗日游击队员的帮助下,司徒美堂化装偷渡回到内地。也正是在此行中,他对中国共产党有了进一步的了解。

回到美国后,司徒美堂辞去所有职务,专职负责筹饷总会的工作。他拄着拐杖,往来奔走于美国、加拿大、古巴、巴西、秘鲁等国宣传抗日,号召募捐,将个人安危置之度外。

司徒美堂曾回忆,当时募捐的名目有如下各种:额捐(每人每月额捐15美元)、飞机捐、散捐、餐馆的自由捐、公债票等。抗战期间,纽约每个华侨平均捐了670美元到1000美元,司徒美堂“毁家纾难”,几乎献出了自己所有的财物。至抗战胜利,纽约全体华侨抗日救国筹饷总会共募集了330多万美元的抗日款项。

一笔笔款项凝结了海外华侨华人最朴素的爱国情。“永远要爱国,有国才有家。”司徒美堂的孙女司徒月桂曾说,爷爷的这句话,自己终生难忘。

暨南大学教育部人文社科重点研究基地(华侨华人研究院)主任、教授张振江:

浩瀚太平洋难阻家国情深

近日,羊城晚报专访暨南大学教育部人文社科重点研究基地(华侨华人研究院)主任、教授,广东华侨华人研究会会长张振江。

羊城晚报:司徒美堂为支持祖国抗战做了哪些工作?

张振江:从九一八事变之后,司徒美堂就通过洪门致公堂开始组织海外华侨华人援助中国抗战。洪门致公堂在美洲多地都有分堂,借助洪门致公堂,司徒美堂可以非常高效地动员美国、美洲乃至全球华侨华人共同为抗战出力。同时,司徒美堂和洪门致公堂不断进行抗战宣传,并向世界强调中国是最早举起反法西斯大旗的国家,且付出了巨大牺牲。

羊城晚报:司徒美堂在海外打拼的经历,如何塑造了他的家国情怀?

张振江:司徒美堂的家国情怀,既源于内在情感,也来自外部环境影响。对父母、家乡和民族的热爱是一种自发的天然情感。日本对中国的侵略更让他以及更多海外华侨华人意识到——有国才有家,只有海内外的中华儿女团结一心,才能战胜法西斯,实现中华民族自立自强。他深切希望看到一个团结、发展和强大的中国,正因如此,他在耄耋之年毅然回到祖国,参加新中国建设。

策划:林洁 黄丽娜 董柳

统筹:丰西西 周巍 李焕坤