南沙小学“建议老人少接送”引争议:时代变迁下的接送难题丨鱼眼·观察

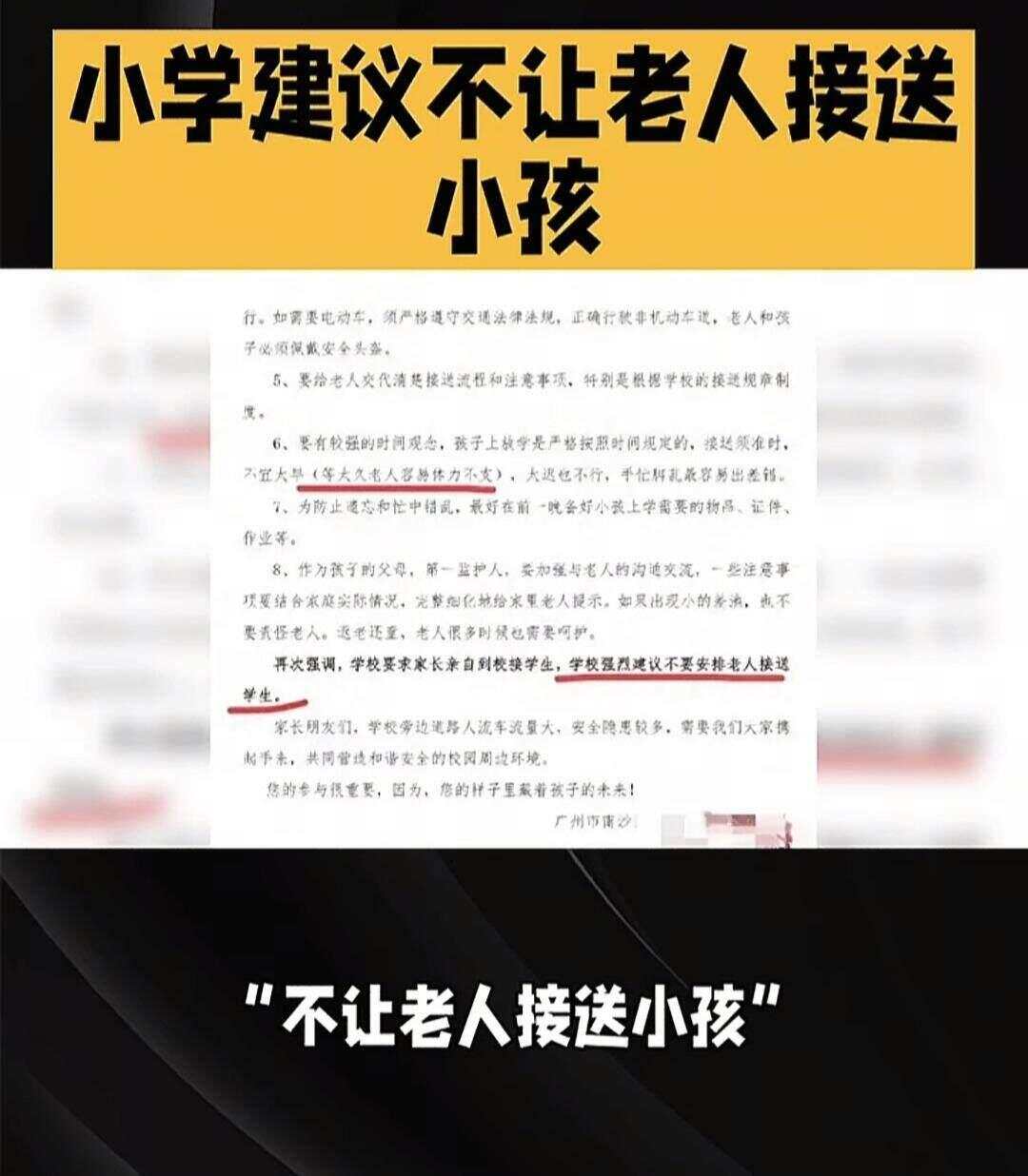

近日,广州南沙区一所小学提出“尽量不让老人接送孩子”的建议,相关内容在家长群体及网络平台引发热议。这一建议不仅关乎学生安全与家庭责任的平衡,更折射出我国学生接送模式数十年间的显著变迁,也让“智能时代能否让小学生独自归家”的讨论再度升温。

据家长反馈,该校在沟通中提及,老年人若身体状况欠佳,接送途中可能因体力不支、应对突发状况能力有限等引发安全风险,因此建议家长优先考虑自身或身体条件良好的人员承担接送任务。建议发布后,迅速引发不同观点碰撞。

回溯我国学生接送的发展历程,不同时代呈现出鲜明差异。新中国成立后至20世纪90年代,无论是城镇还是农村,“孩子独自上学”都是主流场景。彼时,多子女家庭较为普遍,孩子们常结伴往返学校;学校布局也更贴近居民区,农村基本“村村有小学”,城镇学校与家的距离,大多步行可达。加之当时交通流量小、社会人员流动性低,家长对孩子独自出行的安全感较高,“接送”多为个别特殊情况。

转折始于2000年后。随着城市化进程加速,城市规模扩张、学区调整导致学校与居住区空间错位,孩子上学路程变长,复杂的交通环境让家长顾虑增加;计划生育政策下,独生子女家庭成为主流,孩子的安全被家庭置于更高优先级;同时,媒体对儿童安全极端个案的报道,进一步加剧了家长的安全焦虑。多重因素叠加下,“家长接送”逐渐普及。双职工家庭因父母工作繁忙,“老人代际接送”遂成常态——据民政部最新数据显示,城镇约50%的家庭存在祖辈长期参与抚养,接送孩子成了祖辈参与育儿的重要环节。

如今,随着智能城市建设推进,“能否让年纪大的小学生独自归家”成为争议新焦点。

支持方网友认为,当下城市街头、店铺遍布摄像头,部分区域配备人脸识别系统,安保巡逻也更密集,技术手段大幅提升了公共安全水平:一旦孩子出现意外,可通过监控快速追溯轨迹,陌生人违法成本显著提高,这些都为孩子独自归家提供了保障,认为“该给有能力的孩子独立机会,也能减轻老人负担”。

但反对方观点同样鲜明。不少网友指出,小学生即便年龄稍大,自我保护意识和应急处理能力仍薄弱:面对路口车流、突发的陌生人搭讪,或恶劣天气等情况,孩子难以妥善应对;且摄像头存在监控盲区,安保力量也无法实现“点对点”实时守护,“技术能事后追溯,却难防事前风险”。此前类似“儿童独自乘坐公共交通引发担忧”的案例,也让不少家长对“独自归家”持谨慎态度。

针对这些争议,9月11日,南沙区教育局工作人员作出回应。其明确表示,该建议核心出发点是保障学生安全,并非强制要求;相信家长能根据老人身体条件理性判断,不会让行动不便的老人承担接送任务。

如何在技术保障、老人健康与家庭实际需求间找到平衡点,不仅需要学校与家庭的理性沟通,更有待社会层面进一步探索更灵活的解决方案。

文|记者 彭纪宁