专访三星堆博物馆馆长雷雨:三星堆的变化,更是中国考古学的变化

四十多年前,刚从北大历史系毕业的雷雨有两个选择,要么是去当中学历史老师,要么去考古单位。他选择了后者,因为“不用坐班”。

此后,三星堆从1986年首次科学发掘的“一醒惊天下”,到2019年二次发掘的“再醒惊天下”;从“抢救性发掘”转向“科研性、预防性保护”,再到首创“边发掘边展示”的考古方舱模式……雷雨亲历和见证的,不仅是三星堆“活”了和“火”了的变化,更是中国考古学发生的变化。

2025年11月30日,雷雨来到广州,主讲“岭南大讲堂”,俯拾即是,妙语连珠,幽默之余更透出考古学人的实事求是。在接受羊城晚报记者专访期间,雷雨特别提醒我们,不要过分拔高考古人的情怀,更不要无限拔高三星堆。

正如他在讲座上所说的:“这是考古人的一个特点,认死理。”

雷雨

“以发现论英雄”

羊城晚报:您在岭南大讲堂上说,三星堆不仅影响了我的考古事业,也影响了我的一生。近四十年来,您和三星堆都经历了怎样的变化?

雷雨:我1984年从北大毕业,那时候的就业一般是“从哪来、回哪去”,于是我被分配到了四川省文物考古研究所,现在更名为四川省文物考古研究院。

我刚来所里工作时,三星堆还未被学术界和公众关注,完全没有名气。当时我也以为它只是一个比较大的聚落遗址,没什么太特别的东西。我很遗憾地错过了1986年三星堆1号、2号“祭祀坑”的发掘。当时我因为肺结核,被父亲接回重庆养病。

严格来说,我的职业生涯这些年来没有一点变化,有变化的可能是在心态上。

以前我觉得,考古就是我的饭碗,我对得起这份薪水就可以了,没有在情怀上投入太多。变化出现在2019年以来,我们对三星堆遗址祭祀区进行了第二次考古发掘,发现发掘了6座“祭祀坑”,题材独特、细节丰富,均前所未见,一下子让我非常有成就感。虽然有种“以发现论英雄”的心态,但我觉得这种心路历程的变化,也是正常的。

对于三星堆而言,新发现六座“祭祀坑”的考古发掘,无论是考古思维还是工作方法,都发生了很大的变化。我们称之为“课题预设、保护同步、多学科融合、多团队合作”,联合国内39家科研机构、大学院校以及科技公司,成果也是显著的。

羊城晚报:三星堆的考古发掘经历了哪些阶段?

雷雨:三星堆的考古发掘有三个阶段。第一个阶段,从1934年葛维汉等人进行首次试掘到“十一五”规划结束,核心任务是摸清遗址的基本情况。具体来说,就是确定遗址的范围、延续时间以及保存状态,并建立起完整的年代与文化分期序列。

第二个阶段,从“十二五”规划开始,我们的重点转向了聚落考古,任务是解决遗址的聚落结构、不同的功能分区等问题,试图从平面的空间布局上还原出古蜀文明的状况,相关研究目前为止还在持续推进中。

第三个阶段,从2019年“祭祀坑”第二次发掘至今,我们仍然以聚落考古理论为指导,加大了科技考古的投入。同时,因为三星堆—金沙遗址正在联合申报世界文化遗产,我们的考古工作也必须直面申遗文本中要求解答的关键问题。比如,古城的路网系统、城门道路、水利设施是怎样的?三星堆水网密布,古人如何治理水患?这些都是我们正在攻关的课题。

此外,还有一些聚落考古的核心要素尚未发现,这也是未来的工作方向。比如,王陵或高等级贵族墓地在哪里?青铜作坊遗址在哪里?这些都等待着我们在未来的田野工作中去发现。

三星堆博物馆文物保护与修复馆(受访者提供)

考古方舱开创范式

羊城晚报:您在多个场合都表达了对发现高等级墓葬的期待。可以进一步谈谈高等级墓葬对于三星堆发掘的意义吗?

雷雨:高等级墓葬通常是考古研究中最有帮助的一类遗迹。这类墓葬中往往随葬有数量丰富、成套成组的器物。相比之下,遗址甚至宫殿区域,很少能发现如此成套、成组且共存的器物组合。无论是中原地区、长江流域还是岭南地区,许多典型器物组合和考古学文化的基本要素,都是在高等级墓葬中被完整识别和确立的。

在考古学中,同一墓葬单元内共存的器物具有明确的“共时性”。例如,当鼎、簋等不同器类同时出现在一座墓葬中,即可断定它们属于同一时期,这对于构建准确的年代序列至关重要。因此,高等级墓葬的发现与研究,对于理解一个遗址的年代序列与社会结构,是不可或缺的关键环节。

羊城晚报:三星堆在国内首创了“边发掘边展示”的考古方舱。为何会采用这种全新的作业形式?

雷雨:在国内考古界,为重要发掘工地搭建保护大棚的做法其实并不少见,兵马俑等遗址也是如此。大棚能有效规避日晒雨淋,也便于在发掘过程中进行展示与传播。

但在大棚之内建造密闭的“考古方舱”,将新发现的祭祀坑整体笼罩起来进行作业,三星堆在中国应该属于首创,这在全世界范围内也不多见。

我们当时之所以采用这一形式,主要有三方面的考量。首先是最大限度地降低污染,防止外部空气以及人体的须发等对祭祀坑内珍贵文物和土壤样本造成干扰。 其次是改善考古工作环境,在空调环境中进行发掘。

此外,考古方舱本身也是一个高度集成的科技与记录平台,内部整合了高清摄像机、三维扫描设备和安保系统等,实现了发掘、记录、监测与保护的一体化。尽管我们穿脱防护服很不方便,但这种方式能最大限度地保证文物被科学、完整地提取,大量脆弱的历史信息得以通过科技手段被成功捕获。这么一看,我们考古人员在穿戴上的那点麻烦实在微不足道。

因此,我认为三星堆的考古方舱模式是一个很好的范式,它充分体现了中国特色、中国风格的考古学。我听说,一些重要的考古工地已经开始借鉴和复制三星堆的“考古方舱”相似的发掘设施,例如安徽的武王墩大墓、陕西的秦东陵等。

羊城晚报:近年三星堆的成果丰富,引人注目,但正式发表出来的似乎并不多。

雷雨:确实有不少三星堆发掘材料还没发表。原因可能不仅存在于三星堆,全中国的考古界都存在这样的状况,就是考古工作者太忙了!

前些年,中国的基础建设很多,大型基建开工前,考古机构和人员都要介入调查,如果有了进一步发现还要进行发掘整理。这个工地挖完了,马上接着下一个工地,这个机场挖完了,下一个大型水库就来了。根本没有时间对已经发掘的东西进行整理研究,形成报告发表。

但是现在好多了,现在各省文博机构的人员编制已经大大增加了,加上这几年基建工地也少了不少,需要配合的任务没那么重了。我想,考古报告积压的问题,将会在不长的时间内得到解决。

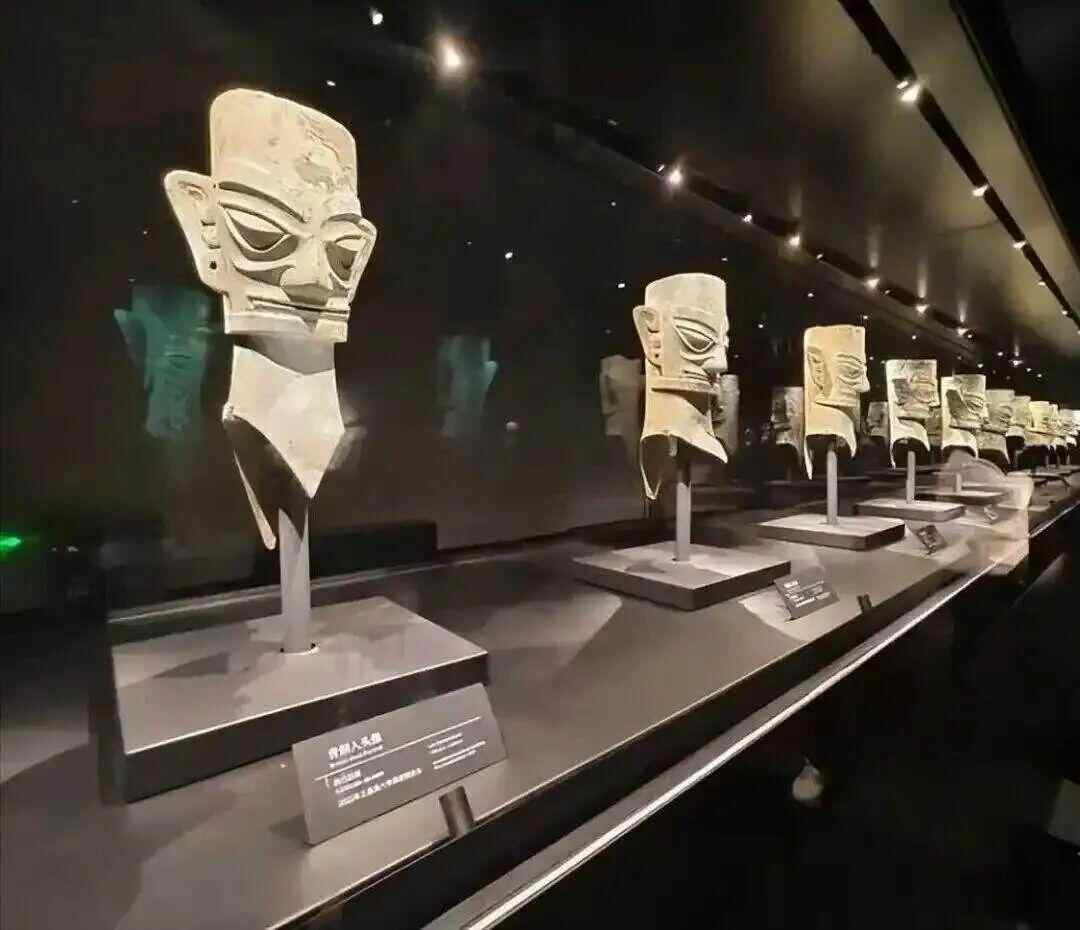

三星堆博物馆展厅(受访者提供)

让公众走进三星堆

羊城晚报:面对三星堆独特的造型艺术时,有人猜想会不会是“外星文明”。您怎么看?

雷雨:关于三星堆人像的相貌问题,确实,无论是公众还是我们专业人员,都会注意到它们与今天我们“中国人”或典型汉人面相有所不同。

在我看来,造成这种现象的原因主要有两方面。第一,三星堆的绝大多数人像,并不是对真实人脸的写生,而是采用了高度抽象甚至夸张的艺术表现方式。三星堆的大多数人像戴有面具,说明这些形象具有强烈的象征性和仪式性,这是首要原因。第二,当时的工匠在创作时,参照的是当时的古蜀人形象。

根据研究,成都平原在约五千年前才开始有人类稳定居住,更早的居民主要生活在川西高原和山地。这么看,古蜀人多来自西北地区,属于羌人系统。

即便在今天,羌族同胞的面部特征,如五官立体、脸型瘦长,也与四川或汉族人群有所区别,反而更接近于三星堆人像所呈现的面貌。因此,这些造像很可能在一定程度上反映了当时古蜀先民的真实面貌特征。

其实,专业研究者与大众的观察是一致的,都看到了这种面貌上的差异。只不过,我们通常会基于以上这些更具体的考古学与人类学背景来进行解释。

羊城晚报:公众对三星堆的关注度和热情非常高,其中是否也可能存在一些误解?

雷雨:前几年,由于三星堆文明极为独特,许多人将其视为“外来文明”或“外星文明”。如今,“外星文明说”已逐渐被视作一种戏说。正如我们调侃的那样,不用学考古,爱看电影的人都知道,“外星人只降落在美国”(笑)。

至于“外来文明”的说法,我认为非专业背景的公众持有这种观点在一定程度上是可以理解的,三星堆文明确实展现出一些与域外文明相似或相近的元素,例如圆雕人像制作传统、尚金习俗等,这些都与同时期的中原地区差异较大。正因如此,三星堆可能是中国众多区域性青铜文明中,借鉴、吸收域外文化因素最为显著的一支。

另外,网上还有一个不太好的现象,就是无限地拔高了三星堆,说三星堆比中原强,比夏商周文明强。其实,对于中国历史进程和其它区域的影响而言,三星堆以及以它为代表的古蜀文明,远远没有达到中原地区黄河流域夏商周文明的高度。三星堆的长处是在于它的艺术想象力、创新力,以及大型复杂青铜器的铸造、黄金器的利用等方面。

尽管三星堆在文化面貌上极具特色,是中华文明版图中“色彩最跳脱、最调皮的一块”,但其文化底色与内核毫无疑问仍然属于中华文明。以三星堆为代表的古蜀文明,是中华文明多元一体格局中不可或缺的组成部分。

羊城晚报:公众何时能真正走进、感受三星堆的考古现场?

雷雨:对于公众而言,目前全面、深入地了解三星堆可能还需要一些时间,因为当前的三星堆开放程度主要仍集中在博物馆。

但这一情况将很快改变——我们正在积极规划建设“三星堆国家考古遗址公园”。遗址公园建成后,我们将系统性地整合三星堆各个关键遗址点,并配备专业的导览。到时候,观众就可以亲自到遗址走一圈,直观感受文物出土的原始画面、遗址的整体格局与历史场景。

我们主张“边发掘、边展示”,在考古发掘中就预先带有“展示”的意识:哪些遗迹需要原状保留,哪些区域需要建设保护大棚,如何设计遗址公园的游线等。

现在的考古人和以前的还真不一样,必须结合文博思维、导览设计与现场展示,才能让文物最大程度地“活起来”——不仅让公众欣赏博物馆中已脱离遗址的静态文物,更身临其境,感受那些不可移动遗迹在原址中的生命律动。这是我认为文物与考古遗址展示的最高境界。

岭南大讲堂现场

来源 | 羊城晚报、金羊网、羊城派

文字 | 朱绍杰、熊安娜

图片 | 梁喻

视频 | 梁喻、林心怡、刘畅、余梓涛

下一篇:没有了