当一个普通乡村决定成为文学发生地

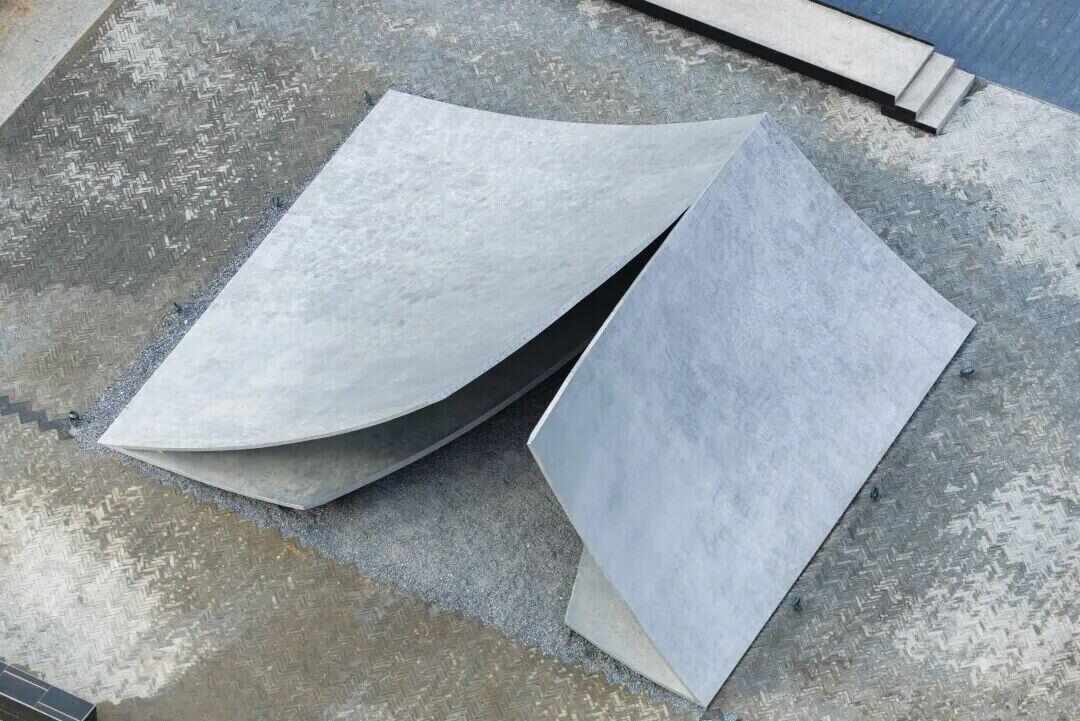

《圆缺亭》

建筑师:俞力恒

在地图上,麻榨镇中心村只是广东惠州环南昆山—罗浮山公路旁一个不起眼的点,却让莫言、格非、欧阳江河……几位当代重要写作者专程在此停下脚步。

千年古榕、迁村的传说、门楼上的旧题字和一座旧粮仓里重新亮起的灯,一起把一个普通岭南村庄推向了“文学现场”的中心:文学为什么会来到这里?它在这里,究竟指向哪一种意义上的“文学”?

2025年,风语筑沿着环南昆山-罗浮山218公里最美旅游公路发起“环两山建筑艺术计划”,试图把整条线路当成一本可以被重新编辑的书。11 月,风语筑携手三联人文城市,在龙门麻榨镇中心村落下“古榕文学村”这一章:以古榕、老粮仓和门楼题刻为起点,又通过“文学地生活”等共创活动,邀请跨界文学爱好者用生活物件、文字和装置,在村中留下自己的文学人生切片。

从榕树下的名家对话,到散落村庄各处的“文学切片”,这一切都在追问一个共同的问题:当一个普通乡村开始认真对待自己的故事时,文学可以以多少种方式落在这里?而这座曾经被公路略过多年的小村庄,又能借由文学,找到一条怎样的自我表达之路?

文|张晶轩、刘茗

千年榕树下,何以文学村

10月中旬的广东,天气带着湿润的暖意,在惠州龙门麻榨镇的中心村,忽然多了几位从外地来的“文学界”人士。

“文学的到来”并不是一次简单的走访。龙门麻榨镇的中心村看起来只是一个普通的岭南村落;对当代文学而言,这却是一块值得重新打量的乡村现场:有千年古榕,有紧贴山水的村庄肌理,也有正在变化的乡村生活。

古榕文学村邀请了莫言、潘鲁生、格非、欧阳江河、徐则臣、谢有顺、李浩、叶培贵、王振、禾田等文学、文艺名家进行题词并揭幕

其中,“古榕文学村”由莫言亲笔题词

麻榨镇中心村静卧于环南昆山与罗浮山的“8”字形公路的中心。村里人到龙门县城要70公里,而到广州增城仅30公里,特殊的地理位置使其一度陷入发展困境。

但不管如何,中心村的人们总以拥有那棵1018年历史的古榕树而自豪。当村里有一棵千年古榕,就总会有四面八方的人来树下祈福,一睹古树真容。对村民来说,“榕树头”则见证了太多重要时刻。

“年轻时我在树下唱戏《山乡风云》,有上千人来观看。”谈到古榕树,中心村的老村民张智卫有切身的记忆。

改造前的麻榨镇中心村

这一次,“文学界”一行人,到村里后的第一站,正是村口这棵千年古榕。他们在树下坐下来,和在场的人谈起文学与乡村。

作家莫言对变化尤其敏感。他说,惠州“名人辈出、底蕴深厚”,此前曾专程参观叶挺纪念馆、叶亚来故居,这次重访,更惊叹于当地这些年的发展成就,尤其是龙门麻榨这样昔日的偏僻山区,如今已经“景致优美、特色鲜明,文化氛围浓厚”。

在他看来,麻榨镇中心村的古榕与鳌溪河寓意吉祥,既是自然场景,也是文学场景,“古榕下,鳌溪旁,人人都能写文章。”对他来说,这个村庄与文学的关系,并不是因为作家来了才成立,而是这片土地本身具备滋养写作的可能性。

诗人欧阳江河、作家徐则臣与评论家谢有顺在村中的所见所感,也指向同一个方向:这个村庄可能没有外界想象的那样沉寂,它确实具备文化再生的可能性,只是这种可能性长期以来缺乏被看见的途径。

作家格非的关注点则更偏向文化结构。他很直接地提出:“谁是主体?谁是这个文学村的主体?”在他看来,如果所谓“文学村”的主角始终只是外来的作家和资源,而不是本地的村民、尤其是年轻人,那么文学就很难真正落到这片土地上。

莫言等文学大咖汇聚古榕文学村

这场发生在榕树下的“对话古榕文学村”,让更多人的目光第一次真正停留在这个原先名不见经传的小村子上:一个普通乡村,凭什么成为文学发生地?

11月,项目总策划上海风语筑携手三联人文城市,在古榕文学村发起“文学地生活”共创活动,邀请跨界文学爱好者以生活物件、文字和装置,在村中留下个人的文学人生切片————文学,正在以一种更日常、更开放的方式,慢慢落在这片土地上。

每一座村庄,都有自己的灵气和文脉

问起中心村禾斜村小组的来历,张智卫拿出一张自己打印的A4纸。他的故事里,村民们最早是住在对面半公里的山边,有天晚上听见对面有很多鸟叫,等天亮一看,只见对面榕树上停着千千万万、大大小小、色彩多样的鸟。

风水先生说这些鸟是由一对凤凰带过来的,在他的提议下,村民们决定把村子迁到榕树旁。起源的“神话”围绕榕树展开,而在往后的漫长岁月里,村民在树下议事、歇脚、谈天,见证了迁居、抗战到重建。

村民张智卫自己打印的A4纸

前几年热播的动画片《中国奇谭》里,有一集叫《乡村巴士带走了王孩儿与神仙》。故事从一个小男孩的视角出发,展现的是一个看似普通的村子:夏夜纳凉、土地庙前的香火,村民嘴里念叨的精怪与神明,都和日常生活缠在一起。

直到一辆新开通的乡村巴士,把村里人一批批带走,村庄逐渐空心,连“神仙”似乎也一同远去,只剩下一座外来承包商修到半山腰、后来又被废弃的现代公厕,孤零零立在那里。

它其实折射的并不只是一个虚构村庄,而是过去数十年里大量中国乡村的共同行程:人和资源单向流向城市,乡村为工业化和城市发展贡献了土地与劳动力,却在很长一段时间里,被默认为“滞后的一方”。

当城市人带着“乡愁”与投资重返乡村时,另一种失衡又出现了——乡村开始被按照想象中的样子重建:统一风格的大广场,“城市化”的硬质景观,或是被过度粉饰成田园牧歌的文旅项目。

真正的问题在于:很多时候,我们只是在乡村表面“做了很多东西”,却没有耐心去理解它原本的生活逻辑和精神世界。文化主体性的流失,使得一个个村庄变得相似、平面,失去了本土文化本来细致、具体的肌理。

动画《乡村巴士带走了王孩儿与神仙》剧照

在这样的背景下再回头看麻榨镇中心村,就会发现,它并非没有自己的精神世界。策划团队在村中挖掘到的,是另一层值得被讲述的文化内核——文学与读书。仔细走访可以发现,村中处处留有着崇文重教、耕读传家的印记。

村里两座拥有四百余年历史的古门楼上,题着“贡树分香”“天街软秀”,出自明代启蒙儿童读物《幼学琼林》:“贡树分香,预卜他年卿相;天街软绣,争看此日郎君。”还有一座由清末秀才张庆初创建的雅德书房,最初作为私塾、医馆和书斋复合体,50年代初,转为乡政府办公场所,续近半个世纪,书房一直处于沉寂状态。

对很多村民来说,那只是祖上传下来的题刻;但在古榕文学村的总策划吕凝珏看来,这些文字与榕树下的日常生活,是同一条文脉的不同切面,带着时间厚度的、缓慢而深沉的叙事。

村子见证了千年的人事变迁,积淀了丰富的文化叙事,但这一切,却长期缺乏显性的表达。

麻榨镇中心村村委会主任张奇峰认为,“最美旅游公路”曾是村庄发展的第二次“生命线”,若错失这一机遇,村庄将再无翻身的可能。

最美旅游公路改道后不再穿村而过,车流、人气将一起被带走,村庄仿佛被从地图的主干线上轻轻挪开。外地人不再顺路在古榕树下停一停,连这种偶然的目光都少了。对村外的人们而言,古榕树是一个最容易被看见的符号:它被拍照、被保护,却未被真正理解。其背后的中心村,更像是一个模糊的背景,一眼看去与其他村子并无二致。

千年古榕

如何让这棵树与这座村庄重新焕发精神活力?如何让村庄重新讲述自己的故事?策划团队决定赋予它一个新名字——“古榕文学村”,以装置与展览重织地方记忆,让它重新成为一个“文学现场”,也成为新故事的发生地。

一群建筑师、艺术家、策展人和文学家,正悄悄在这棵树和这座村庄之间,孕育着乡村发展的新可能。

一座乡村的文学,有多少种呈现方式?

发起古榕文学村整体策划的,是长期在全国各地做“城市策展”的风语筑团队。吕凝珏分享到,“从前,我们在博物馆、美术馆里策展,但现在,城市、县域和乡村这些广阔的真实生活土地才是更有生命力的策展现场。当然,我们也不能简单地把建筑艺术陈列在这里,而是需要充分挖掘当地的可能性,识别方向,链接更多的外部资源,为地方打造生长于此、扎根于此的整体文化品牌。”

和很多“季节性的艺术节”不太一样,他们做事情的顺序,往往是先扎进田野里:看看这一带有什么山水风景、老房子、老故事,还有哪些正在发生的产业和生活;再在这些基础上做一些能长期留下来的建筑和展陈,让文化不是靠外面不断“输入”,而是慢慢在本地自己长出来。

他们来到这里之前,已经先把视线拉得很长:从南昆山到罗浮山,沿着 218 公里的“环两山”线路,去梳理这一整片区域的山水格局和人文脉络:哪些地方只是在被路掠过,哪些地方其实有条件成为故事的落点。

古榕文学村整村点位策划图

在广东推动“百县千镇万村高质量发展”的当下,许多乡镇都在寻找自己的打开方式。风语筑选择不搞“网红打卡点”,而是把城市和周边的县域、乡村当作一本可以编辑的书:自然风物是一章,老建筑是一章,地方记忆是一章,正在发生的产业和生活又是一章。古榕文学村,便是这本书里被翻到、并被重新书写的一节。

在“文学村”“文学”不只存在于文本之中。在麻榨镇党委书记谢添育,麻榨镇党委副书记、镇长钟毅铭的支持与帮助下,风语筑邀请了多位建筑师、艺术家,围绕古榕、鳌溪、老粮仓、老书房等核心景观节点,为村子打造了一张由生活、记忆与求索构成的、活态的精神地图。让文学有机会从书页走向空间,也从“外来的活动”转变为可以被村民与来访者共同参与的日常体验。

《粮仓书局》

建筑师:刘可南|旭可建筑

室内策展《古榕文学村:让文化执笔地方》

策展人:刘茗

《文学迷宫》

策划:俞力恒;艺术家:俞力恒、周逸航、王树豪、

苏伊杰、江冰轩、谭馨、甄伟康

入口装置《书页》

艺术家:刘子玥;摄影师:孔锦权

古榕树下,最具象征意义的转变发生在粮仓书局。

这里曾经是“王作尧破仓分粮”的红色遗址,几十年前,很多村民在饥荒年代就是来这里领口粮。中心村总规划师及建筑师刘可南接手时,没有把它“抹平重来”,而是尽量保留下当年的痕迹:拆掉封闭的外墙,加一圈深一点的屋檐,让这个本来只负责“储粮”的空间,变成一个谁都能进来的屋子——楼下可以乘凉、聊天,楼上可以看书、发呆。

室内的改造,围绕一个很简单的想法展开——把“分粮”变成“分知”。过去这里是装粮食的地方,如今希望它也能装下知识和故事。策展人刘茗就从“分享”这个朴素的动作出发,一方面整理本地的历史、人物、读书传统,一方面把适合村民和游客阅读的书和内容放进来,让更多人可以在这里“顺手多读一点、顺便多想一点”。

一个旧粮仓就这样转了个身:过去大家来这里,是为了领口粮、填饱肚子;现在更多的人,是来翻翻书、歇一会儿、看看里面讲的那些老故事。对村民来说,这个变化不用太多形容词,只要路过时顺嘴说一句“现在跟以前不一样咯”,就已经说明问题了。

《石室茶屋》及《树洞酒馆》

建筑师:孟子 | ARC Z建筑工作室 ;吴皓天、王赟 | 猜一建筑

如果说古榕是村庄静止的精神原点,那流淌的鳌溪,就是它向外伸展的那条线。沿着溪水往下走,世界最大的文学主题迷宫,是文学在村里落下的第一个“实体”。

这座“文学迷宫”以榕树的结构为原型,把原本抽象的“文学体系”拆成一个个可以走进去的空间:在“阅读者之苑”里,嗅觉、触觉、听觉都被重新调动起来;在“创作者之苑”中,诗歌、小说、散文和戏剧被翻译成不同的空间装置;穿行“文本之径”,从《书页》到《圆缺亭》,再到《字里行间》,人们一边走路、一边想问题,完成一段属于自己的“阅读旅程”。

作家格非喜欢这座迷宫,他在这里提到古希腊迷宫的典故,说文学和艺术像是一团能够引路的线,在世界越来越复杂的时候,它可以帮人确认自己是谁、要往哪儿走。

左:树下艺术装置《年轮》,艺术家:刘茗

右:地面艺术装置《地脉》,艺术家:吕婧宣

“文学迷宫”大概就是想做这样一件事:让人借着空间的变化,重新和自己的阅读、经验、困惑打一照面。

对整个村子的变化,何晓晴感受尤其明显。她说,以前村里除了那棵古榕,周围基本是空的;这两年驿站建起来了,路也修宽了,节假日总能看见一拨拨车开进来,“比以前热闹多了”。在她眼里,这种热闹不只是游客多了,而是村子被更多人当回事了。

光影秀《戏剧门楼》,艺术家:王乐烨、陈志勇、姜学琪

除了“粮仓书局”和“文学迷宫”,村里还慢慢多出了《年轮》《地脉》《戏剧门楼》《石室茶屋》《树洞酒馆》等空间。有的是依托原有建筑做的小改造,有的是顺着村里的路、坡、视线关系“顺势长出来”的小节点,把村庄原本分散的生活片段,慢慢串联起来。

生活处处有文学,文学深处也藏着生活。榕树下多了可以坐一坐的地方,旧粮仓里多了书和故事,鳌溪边出现了一座可以迷路、也可以找到出口的“文学迷宫”,这些东西都跟村民的日常生活搅在了一起。

左:《借光公厕》建筑师:周实|STUDIO 10

中:《蟾宫折桂院》建筑师:沈雯 | 紋建筑

右:《雅德书房》建筑师:沈雯 | 紋建筑

在这样的基础上,“文学地生活”的共创活动就顺势长出来了。与其概念先行,硬给村子安上一个“文学”的名字,更好的做法,显然是邀请具体的人,把各自的阅读经验、情绪和记忆,带回到这个村庄里来。

“文学地生活”则把这个过程推进得更个人一些。最新落地的这场共创活动,邀请不同领域的文学爱好者回望自己的“文学人生”,从各自的阅读经验、写作片段出发,用装置、草图、画作、生活物件等做载体,再配上不限体裁的文字创作,像是在村子里留下一个个私人书签。

项目落成后,古榕文学村成为最美旅游公路上的人气汇聚之处

沈少民的《尺度》、张宇星的《太阳的瞳孔》、张佳晶的《目之所及》、庞伟与黄志坚的《红木瓜树诗集》、梁琛的《混沌灯塔》......更多的“文学切片”散落在古榕文学村的角落里。

乡村故事的笔,正被交还给每一个生活于此、抵达于此的人。

参考资料:

https://www.toutiao.com/article/7522995743943934491/

https://www.nfncb.cn/yaowen/50619.html

https://mp.weixin.qq.com/s/FWUpjsfDF9rBSJRBqq8ACw