解锁十五运会的绿色密码:一场赛事与一座城市的美丽共生

当南海1522米深处的“可燃冰”化作圣火之光,当火炬手奔跑在零碳场馆环绕的赛道,当新能源车无声穿梭于绿意盎然的街道……第十五届全国运动会广州赛区的每一个细节,都在向世界传递着一份独特的“绿色密码”。

这场体育盛会,不仅是竞技的舞台,更是一座超大城市对可持续发展理念的生动诠释。

谋划·远见

从“486”工作思路到“1+1+N”体系

广州赛区绿色办赛的起点,源于一份极具前瞻性的顶层设计。以“打造绿色全运广州样板”为目标,广州创新提出“486”工作思路——聚焦“全运场馆低碳、赛事服务绿色节约、生态环境绿色优美、生活方式绿色健康”四大目标,实施八大重点行动,夯实六大支撑工程。

在这一框架下,“1+1+N”工作体系应运而生:以《绿色行动计划》与《打造美丽全运实施方案》为引领,联动47家单位组成工作专班,细化27个专项方案、70余项任务,形成覆盖赛事全生命周期的闭环管理机制。这套体系,如同一张精密图纸,将绿色理念精准嵌入赛事的每一处肌理。

火炬·源火

从深海到云端,清洁能源点亮绿色之光

火炬,是体育精神的象征,更是绿色理念的载体。取自南海1522米深处的可燃冰“源火”,与传递途中全程使用的丙烷清洁燃料,共同写就了流动的低碳宣言。而开幕式上,直径11.5米、高16.5米的火炬塔,更以水雾与光电技术模拟火焰,除必要电能外完全不产生二氧化碳,以艺术与科技的融合,重新定义了绿色燃烧。

场馆·重生

老建筑的绿色蝶变

广州赛区30个场馆,无一新建,全部为既有场馆改造。天河体育中心体育场成为全国首个“近零碳大型体育场改造场馆”,光伏发电、智慧能源管理、循环材料利用,让这座38岁的老场馆焕发新生;大学城体育中心攀岩场以“零碳建筑”标准重塑,使其降碳率达100%;另有4个场馆达到既有建筑绿色二星改造标准。

同时,绿色改造与赛后利用同步规划:天河体育中心外环近1000米阳光跑道及二层700米风雨跑道,赛后将向市民免费开放,成为市民长久共享的绿色福利。

能源·革命

绿电照亮每一个赛场

全球首创“市电与储能主供、柴发备供”的开幕式保电新模式,预计节约柴油31吨,减少二氧化碳排放约96吨。超9300平方米分布式光伏覆盖五大场馆,赛事期间,广州赛区实现竞赛场馆100%绿色电力供应。710座绿电供应充电站、28座高品质综合能源示范站构成坚强绿色电网。

从赛场灯光到指挥中心屏幕,每一度电,都源自清洁能源。全球首台固态储氢电源车大幅降低碳排放,遍布全城的志愿服务站也披上“黑科技”,微纳米级被动制冷涂层无需耗电即可为志愿者送去清爽,让绿色细节无处不在。

交通·低碳

打造绿色出行新体验

绿色交通,是赛事顺畅运行的“动脉”,也是城市低碳生活的“底色”。广州赛区投入超800台纯电动车辆,实现核心保障车队100%新能源化,以“清洁动能”驱动赛事高效运转。

城市侧同样绿意盎然,形成覆盖地铁、公交与共享单车的绿色网络,中心城区绿色出行比例超过77%;更有一支100%新能源出租车队,穿梭于场馆与地标之间,为市民与宾客提供全方位的绿色出行新体验。

运营·智慧

无废全运与循环革命

赛事运营中,“无废”理念贯穿始终:广州赛区未新建全运村,利用现有酒店资源打造“小运动员村”,避免资源浪费;“绿色酒店”“无废酒店”取消一次性用品,餐饮环节推行“光盘行动”,厨余垃圾转化为有机肥料;办公用品“能借不租、能租不买”,赛事篷房、板房等临时设施多场馆重复利用,赛后100%回收;赛事推行全过程垃圾分类,志愿者引导、电子指引取代纸质材料;电子门票、无纸化办公覆盖全流程……

这一切,让“简约办赛”成为资源集约的实践。由150辆新能源车,特别是4台“零排放、零污染”的氢能源车组成的绿色车队,穿梭于各场馆之间,让绿色理念随着赛事的“物流脉络”畅行无阻。

中和·典范

从区域协同到全民参与

本届全运会更立志成为“全过程碳中和全运会”,这背后是一套“测算—减排—抵消—认证”的全链条碳管理体系。

通过场馆改造、绿电供应、交通组织等举措从源头降碳,积极发动本地控排生产企业、低碳企业、具备节能减排技术企业和城市合伙人等市场主体参与碳中和抵消捐赠工作,创新对接接收龙岩、毕节林业碳捐赠产品。目前,广州赛区已接收31家企业提出的捐赠意向,合计约共38万吨碳产品,已超过预计的35万吨碳排放总量,形成“多元主体共同发力、碳源类型丰富多样、支持方式灵活创新”工作新格局。

碳普惠平台则凝聚起47万市民的低碳行为,将每一次绿色出行、每一次光盘行动,都汇入赛事碳中和的洪流。政府、企业、公众乃至跨省区域的合力,共同铸就了“碳中和全运”的里程碑。

城市·焕新

蓝天碧水映衬花城之美

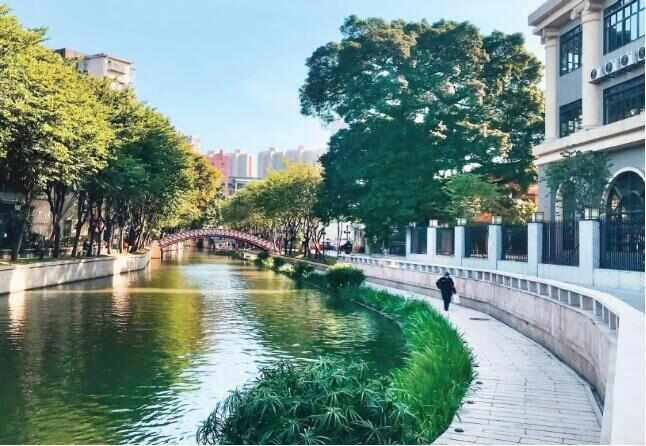

赛事筹备带动城市环境品质全面提升:291个城市品质提升项目落地,17个精致街区焕新,建成69条美丽河湖。绿美广州、生态廊道、滨水慢跑环,让“花城”以更美的姿态迎接八方来客。国省考断面及饮用水源水质稳定达标,赛事水体与场馆水质均符合要求;全市声环境通过“1+5”方案持续优化,夜间噪声稳定达标;重点场馆则依托“环境健康地图”与空气净化新技术,实现“洁静”环境的精准管控。

11月9日开幕式当天,广州交出了一份令人瞩目的空气质量成绩单:全市AQI为41,空气质量达到优级;PM2.5日均浓度15微克/立方米,在开幕式期间更是一度降至8微克/立方米。“广州蓝”以最清新的空气、最亮丽的天空为这场国家级体育盛事献上了最美的自然礼赞。

观众·自觉

绿色观赛成为城市新风尚

赛事未启,绿色已深入人心。9000余场绿色志愿活动吸引社会各界参与,“我为全运降点碳”行动吸引超21万人参与,“我为全运种棵树”活动累计植树超26万余株,让绿美广州的愿景扎根大地。赛事场馆、开幕式现场,观众在热烈欢腾过后,从容而自觉的将随身产生垃圾收集带离,投放到集中分类点,把垃圾送上循环再生的“赛道”。

11月4日晚,秋雨霏霏,43000多名市民群众观摩彩排,散场后观众席上几乎找不到被遗落的垃圾,奥体中心依然整洁如初。这份秩序与洁净,不仅是文明观赛礼仪的体现,更是广大市民群众践行绿色理念的生动体现。

绿色,是赛事,更是未来!十五运的“绿色密码”,不只藏在技术指标与减排数据中,更写在每一位市民自觉拾起垃圾的手中、在每一次低碳出行的脚步里、在每一盏由绿电点亮的灯火中。

这场盛会,让绿色从口号变为行动,从行动固化为习惯,更让“办好一个会,提升一座城、彰显一座城,幸福一座城”的庄严承诺,通过一项项老场馆的微改造、一条条惠民跑道的落成,化为市民可感可及的幸福。这份绿色理念已深深嵌入城市肌理,并通过广州“国家环境健康管理试点”工作,构建起“赛事保障—日常治理”有机衔接的长效机制,让全运的绿色福祉惠及长远。

11月9日,圣火点燃的,不只是一场体育盛会,更是一座城市与千万市民共同写下的绿色宣言。当圣火熄灭,赛场合上幕布,真正拉开大幕的,是一座更绿、更美、更具活力的新广州。

绿色全运,人人都是参与者;美丽广州,我们都是答卷人。

文|记者 柴智 通讯员 李卓

图|十五运会和残特奥会广州赛区执委会提供