【文史哲】回到科举时代的历史现场——安东强清代科举制度与文体序

□吴承学

壹

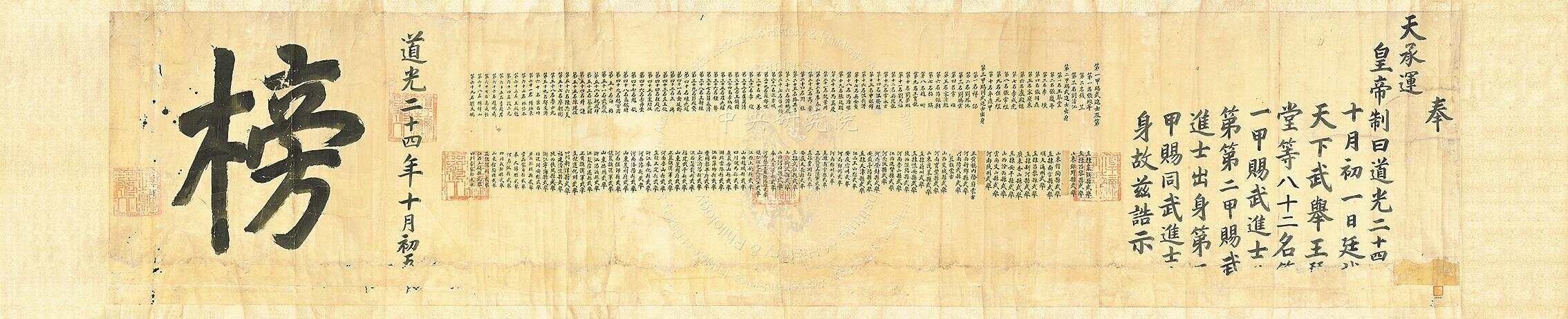

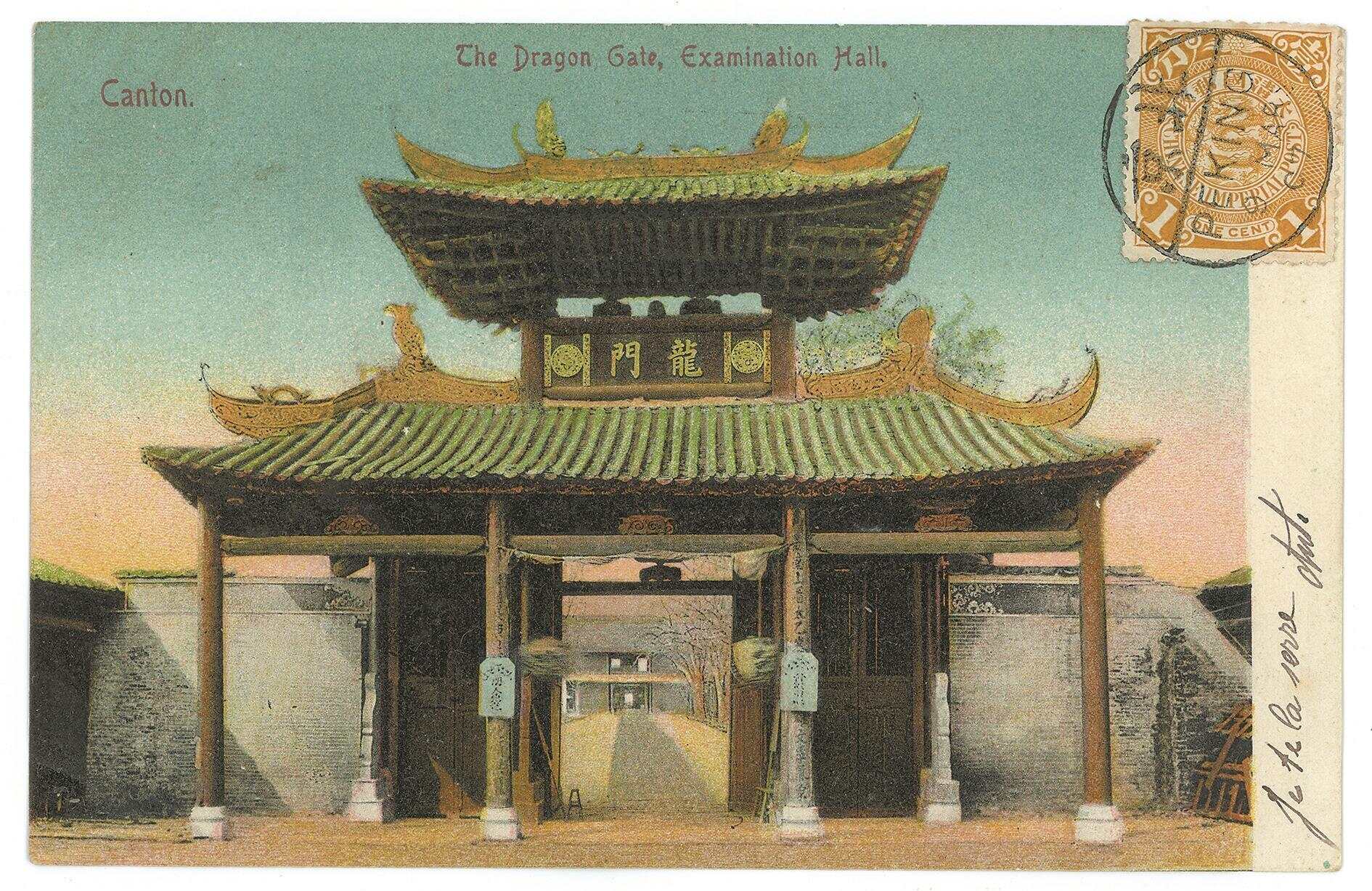

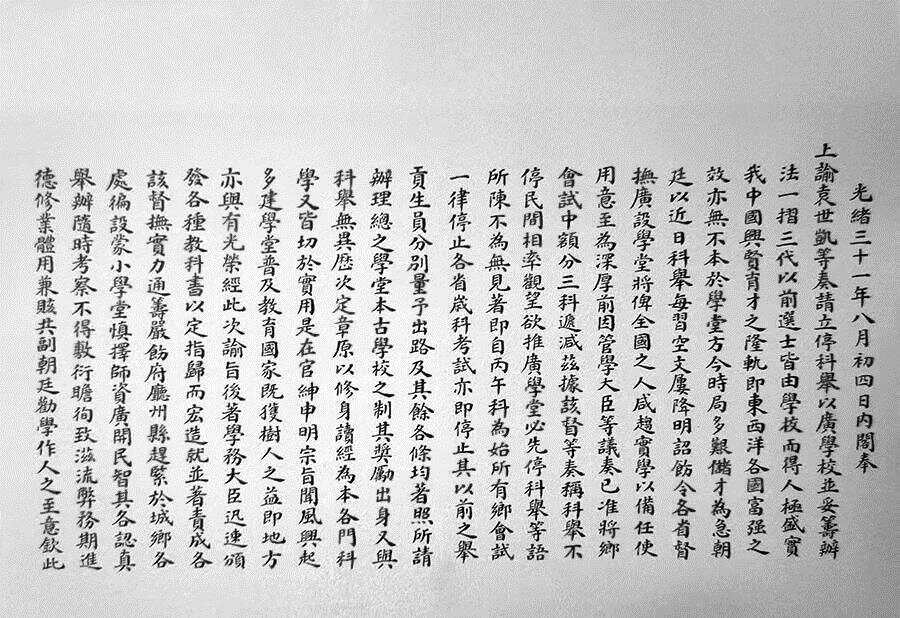

1905年9月2日,中国发生了一件重大的历史事件:清政府颁布谕旨,宣布停止所有科举考试。这标志着自隋唐以来延续一千三百多年的科举制度的终结,也标志着新式学堂教育体系逐步确立。对于千百年来通过科举考试改变命运的读书人,这不啻是晴天霹雳。对于在中国延续二千多年的中央集权君主专制制度,这更是一曲挽歌的前奏。

岁月不居,时光暗度,一百二十年过去了。这是中国历史上社会形态、政治、文化发生最为激烈、复杂巨变的一百二十年。巨变之下,以至于并不遥远的历史也开始变得模糊。时人对于科举制度的了解,更多来自文学作品。比如《儒林外史》中的范进中举,《聊斋志异·司文郎》中的盲僧以鼻定文高下。而令人印象最深的人物,莫过于鲁迅小说中沉迷于科举功名、一事无成又迂腐不堪的孔乙己。这些沉痛又夸张的漫画式描写,成为一般人对科举制度的印象残片。

但是,学者研究历史,不能只凭记忆和戏说,还需要从史料中研究,并得以最大限度地展现历史原貌。中山大学历史系安东强教授所著《清代科举制度与文体》一书,就明确标举了“回到科举时代的历史现场”的学术旨趣。

贰

“回到科举时代的历史现场”的提法甚契我心。我一直主张“回到中国本土语境来研究中国文体”,“历史现场”就是最重要的“中国本土语境”。我们是否真的能够“回到科举时代的历史现场”?历史是不可复现的,已经发生的事件在时空上具有不可逆性,而后世的研究者本质上是“不在场”的旁观者,无法穿越回到过去。平心而论,“回到历史现场”是一种文学色彩很浓的诗意表述,若得意忘言,作为历史研究方法论的重要命题,其旨意大致是指通过整合物质遗存、文字记载与活态文化,通过合理化的阐释,可以最大限度地重建历史当事人的精神世界,再现真实可信的历史情境。

“历史现场”是该书的关键词,“现场”的内涵非常丰富,其核心主要是“制度”。不过,该书并不是一般的科举制度史研究,它是以制度为进路,探求科举文体发生、演变的深层逻辑。我曾提出研究文体学的方法,“鉴之以西学,助之以科技,考之以制度,证之以实物”,“考之以制度”就是其中重要的一种研究方法。但研究方法,可谓是知易行难。无论科举制度还是科举文体,都极为复杂。同样的“考之以制度”的研究,也有深浅、高下之分。《清代科举制度与文体》这一标题已表明此书就是制度与文体的专门研究。此前一些前辈与当代学者已有若干相关研究,但此书又有独特的思路和开拓。

叁

该书所注重的“历史现场”,简要地说,就是科举时代的制度结构、知识系统与史事本相。科举制度是中国古代通过分科考试选拔官员的核心制度,该书所及,有以下的核心要素:考试层级体系、科目的设置与内容演变、题型的变化与定型、命题的格式与标准、科举考试的流程、考生身份、族群的差异、功名等级、学政选编的试牍、衡文标准、录取标准与特权、考试周期……名目繁多,错综复杂,但都是和“科举制度与文体”密切相关的元素。

谈到制度史的研究,我联想起学术界有关权力毛细血管的比喻,其意是讨论权力如何以隐微、难以察觉的方式无声无息地流淌,渗透到人们日常生活的每一个角落。如果说,权力具有“毛细血管”的作用,那么,制度就像是人的“主动脉”,它起到更为显性的重大作用,是全身血液循环的关键动力通道,具有维持全身组织器官的血液供应, 并调节人体血压的功能。同理,科举文体发生、发展变化的底层逻辑就是科举制度在起作用。所以,研究科举文体,若非从制度进入则难以穷源竟委。

该书展现了清代科举制度的渐变过程,它将清代科举制度划分为清初、清中期、清季三个阶段。从清初顺治、康熙两朝形成的“祖制”,到乾隆朝逐渐定制,晚清废除科举考试、新学堂的兴起,贯通整个清代,但不是通史的写法,而是以问题为导向的历史。在清代科举制度与文体上,着力研究以下问题:文体、科举及清制之间的关联及其制度内涵、科举场次与文体形态的多元多样性、科举文体嬗变与选才观念、制度变迁等。

肆

文体研究具有丰富的文化内涵和开放的阐释空间。中国古代文体的生成、发展与演化,不仅具有语言、文学的意义,也具有丰富的文化史意义。通过文化的复杂性、多样性来把握文体内涵,是文体学研究之文化取径。在中国古代的文体价值谱系中,科举考试的文体,被称为时文,由于功利性太强,所以被置于很低的品位。但在科举时代,对于科举考试的重视可谓是统治者与读书人的“双向奔赴”。对于官方而言,科举事关选才储才与社稷安宁;对于读书人而言,科举事关个人前途与家族荣辱。在科举时代,考试文体不仅是一般性知识测试,它还涉及读书人的命运与尊严。在中国古代,似乎没有哪一类文体能如此广泛地牵动整个社会的神经,塑造读书人的能力与心态、生存逻辑与情感世界。这就是科举文体研究的特别意义。

二十多年前,我曾经写过关于科举文体的论文,主要是从文章学的角度讨论八股文的源流、形制以及对于文人生活及心态的影响。2010年安东强从中山大学历史系博士毕业,到中文系随我做博士后,博士后报告题为《清代学政与科举考试文体》,可以看出,就是在其博士论文《清代学政沿革与皇朝体制》(后以《清代学政规制与皇权体制》为书名出版)基础上,从制度史向文体学的自然延伸和拓展。他的学术取径是意在兼取历史系的制度史与中文系的文体学研究之所长。2012年他博士后出站,进入中山大学历史系工作。

东强是河北人,颇有燕赵豪爽之气,而为人通透,处事周全。他从2017年便开始担任系领导,行政繁忙,教务繁重,家中还有顽皮小儿。面对时下困扰年轻学者的“既要,又要,还要”多重难境,东强显得举重若轻,从容不迫。在单位他是系主任,行政事务游刃有余;在家里则是“太子侍读”,陪娃读书还出了陪读“成果”。有一次,他陪儿子背诵《日月潭》一文,意外挖掘出课文作者竟是中山大学民国时期的学生、教师。当时东强正在协助中山大学校史馆做百年校史的陈列展览,这一无心插柳的发现便为“中山大学与台湾”题材方面增添了一个重要的展陈。

高校里不乏有学问的人,有学问又有生活情趣,就比较难得。东强知识面广,知道的古今掌故多,加上谈锋甚健,有他在的场合,往往笑语不断,举座皆欢。和埋头只做学问的书呆子不同,东强平日里喜读闲书,爱看影视剧,这些兴趣却处处藏着做学问的用心。十几年来,他在中大开设一门《清宫剧与清代历史》的选修课,通过分享各类清宫剧的剧情及其反映的历史文化,引导学生理解影视化的历史与真实历史之间的关系,并和学生们一起研讨如何多角度认识历史。他的课很受学生欢迎。

东强生活中处处留心皆学问,治学中更见用心。他的《清代科举制度与文体》,是在其博士后报告基础上,经过十多年的增补修订后出版的。和当年的博士后工作报告相比,水平有很大的提高。读了东强的书稿,油然产生后浪推前浪之愉悦。他从科举制度入手研究考试文体,更是探本穷源、后出转精之作。

伍

这是一本自成一家之言的著作,它既是文体学的新探索,也是科举学的新开拓。作者力图以一种“全清史”的学术视野,展现有清一代科举制度结构和文体形态之间交织演变的历史进程。清代的制度具有其特殊性与多样性,其设官分职和用人行政的取向,在一定程度上制约了科举取士的制度影响,也影响了科举出身的官员、士子的生存状态,以及科举文体的形态。这本书致力于梳理制度结构与文体形态的联动事实,既呈现清代科举的制度结构,又揭示清代科举考试的文体形态。如《四库全书》唯一收录的八股文总集《钦定四书文》,在既往研究者的视野下多为文体分析的样本,在这本书中则置于康熙朝“坊选之禁”的制度脉络下,依据档案文献揭示出这本总集编纂背后的制度变革,并注意到协助编纂者的籍贯及观念,以及此书颁发传播与应试士子的趋避。

该书以动态的历史眼光考察研究清代科举制度的形成、运行与调整的过程,勾勒不同阶段的演变脉络;同时,又关注在特定历史场景下制度的具体运作,通过考察清代科举制度的“运作”与“过程”,还原清代科举制度的动态生成与演变。比如,科举制度背后权力结构、利益群体等因素对科举制度的影响,科举制度的生成与实操过程的互动关系,制度的形成过程,制度初衷与实际运行的差异以及调整和重构等,还原制度运作的动态逻辑。东强以乾隆年间新增试律诗、将五经文从头场改为二场的变革为例,不仅详细梳理了政令的翔实脉络,而且生动地揭示出影响文体形态的制度结构,以及实施结果与改制初衷背道而驰的历史走向,即使作为改革者的乾隆帝深知其弊,也只能听之任之。这种研究,既是一种“活的”科举制度史,也是一种“活的”文体发展史。

历史研究的基础是史料。研究早期中国历史,其材料往往患其少;而研究近代中国,文献又往往患其多。研究早期中国历史,需要更多的想象力与阐释力,而研究后期中国则更需要以少总多的选择与概括能力。以清代科举制度与文体关系而论,其文献材料极为丰富。就单一文体而论,科举文体文献在中国古代文体资料中,可以说是最多的。以此书所收文献为例,包括文书、档案、报刊、文集、史籍、日记、年谱、传记、野史、笔记、碑传、方志、报刊、杂志、信件以及近现代的研究论著,如何恰当地利用这些汗牛充栋的文献,是一个很大的难题。历史研究并不是史料的囤积,入微的辨析需要火眼金睛,准确的概括需要特殊功力。

陆

读完书稿,掩卷之余,不免有些感慨。

我是二十世纪五十年代生人,可以说,已远离科举考试时代了,但在读了《清代科举制度与文体》一书之后,竟产生了强烈共鸣和认同。我们这一代人在上世纪六七十年代亲身经历过高考的推荐制度与考试制度,所以对于中国古代的举荐制度和科举制度有某种切身的感受。我们经常说“知识改变命运”,其实,更准确地说,是“制度改变命运”。同样的人,同样的知识,在不同的制度下却有截然不同的际遇。

鲁迅曾经说:“改变中国太难了,即使搬动一张桌子,几乎也要血”。奇怪的是,1905年废除科举时中国并没有发生大的社会动荡,甚至也没有发生激烈冲突,这大概因为当时的官方与民间、改革派与保守派已达成这样的共识:曾经绵延一千三百年的科举制度,此时已不适应时代需求,病入膏肓,寿终正寝是无可挽回的结局。无论官方还是读书人,面对这种结局更多的是无奈的悲凉吧。他们的心境,也许就像孔尚任《桃花扇》所表达的:“残山梦最真,旧境丢难掉,不信这舆图换稿!诌一套《哀江南》,放悲声唱到老!”

我很赞赏“回到科举时代的历史现场”的提法,如果把清代科举放到世界历史的现场,其背景会更加清晰,对比更加强烈,定位更加准确。1905年,中国废除科举考试。就在这一年,爱因斯坦提出了狭义相对论以及光量子假说,奠定量子力学的基础。在今天看来,这依然是令人产生强烈魔幻之感的两件并世出现的大事。这一反差揭示了当时中西方文明的巨大分野与差距——当处于“三千年未有之大变局”的中国在考试制度上被动变革时,西方在科学前沿已经遥遥领先。

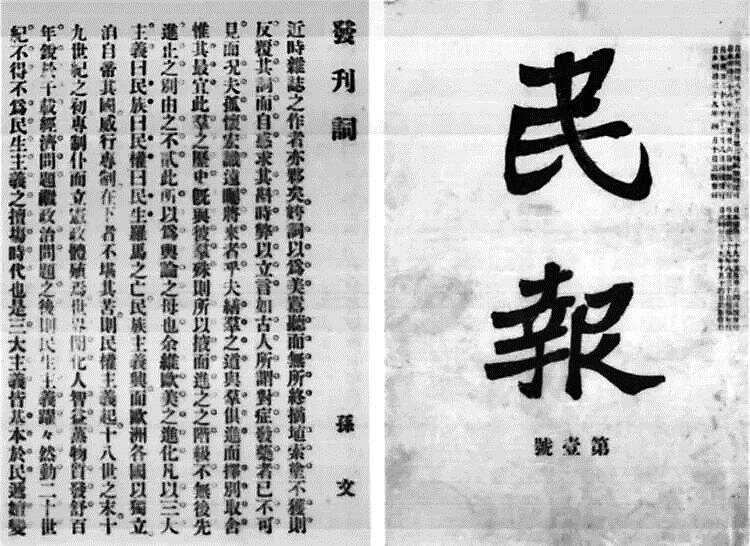

值得庆幸的是,中国社会从传统文明向现代文明转型的起点,也从此开启。废除科举考试两个月后,即1905年11月,孙中山在《民报》发刊词中正式提出三民主义,揭开了中国近代史新的一幕。

谨以此文,纪念废除科举考试一百二十周年。

(作者是中山大学中文系教授、学术委员会主任,教育部长江学者特聘教授)

本版图片除注明外,均由广州鲁迅纪念馆提供