全省首例“经营权置换”,旧墟市成非遗街

全省首例“经营权置换”,让破旧老墟市实现了华丽蝶变,成为非遗文化街。通过这一创新举措,将原本杂乱无章的墟市经营权进行置换,引入专业团队进行规划和打造。在保留原有墟市特色的基础上,注入非遗文化元素,打造出独具魅力的文化街区。如今,这里汇聚了各种非遗技艺展示、传统手工艺品售卖以及特色美食等,既传承了非遗文化,又为当地经济发展注入新活力,成为一道亮丽的文化风景线,也为其他类似老旧区域的改造提供了成功范例。

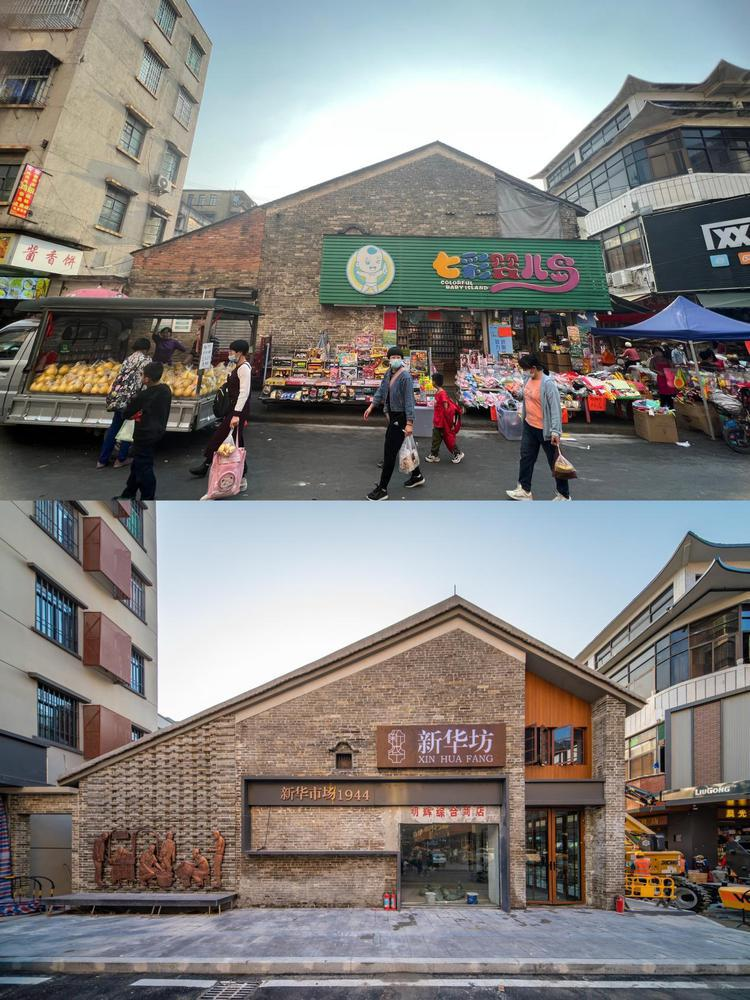

青砖红瓦重现历史风貌,在广州花都区新中路西侧,一片承载着20世纪40-60年代记忆的老建筑正焕发新生。近日,广州市花都区创新探索的“政府引导、市场运作、群众参与、共治共享”城市更新模式在新华坊结出硕果,变身为集喜庆文化、非遗体验、休闲商业于一体的特色街区,成为全省首例成片连片多业主危旧商业物业自主更新标杆案例。

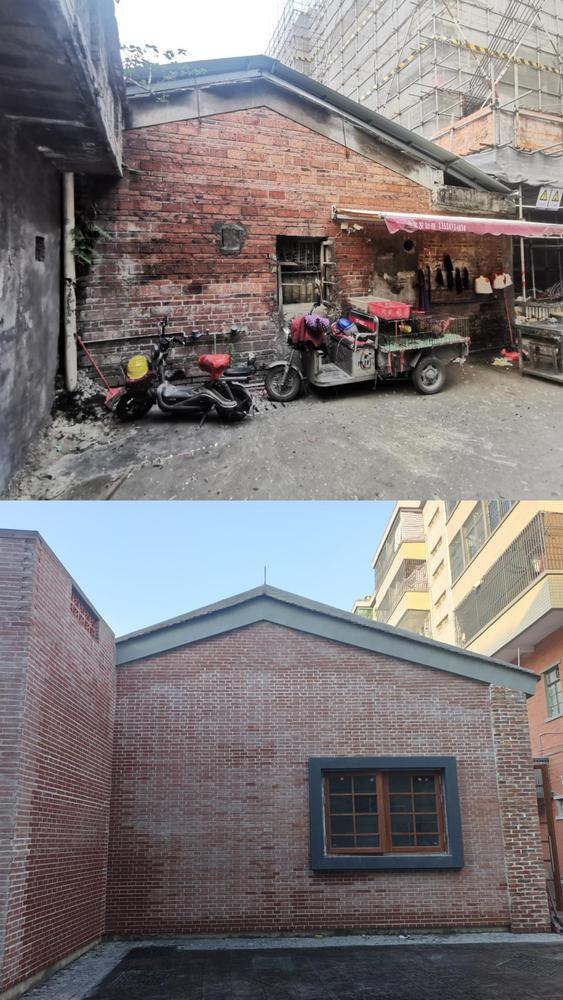

新华坊坐落于花都区新中路西侧,这片建于20世纪40-60年代的连排商业建筑群,曾是当地繁华的墟市象征。然而,历经岁月洗礼,总占地面积1540.12平方米、总建筑面积2533.74平方米的老街区逐渐“老去”——二 层砖混结构房屋安全隐患凸显,被鉴定为D级危房;低端业态混杂,经济效益持续走低,19套房屋(含直管公房与私人产权房)的业主们既盼改善居住环境,又愁改造无门。

破局:政企民协同的“花都方案”

面对这一“老大难”问题,花都区政府主动作为,在市住房城乡建设局、市规划和自然资源局的指导支持下,由花都区住房和城乡建设局、区规自局、新华街牵头推进,以消除安全隐患为首要切入点,创新构建起政企民多方优势互补、交互联动的共建模式——通过引导业主开展成片连片自主更新,同时发挥国企作用负责统一代建运营,最终实现“1+1+1>3”的协同效应,为这一“老墟市” 注入全新活力。

面对联排共墙结构改造协调难度大、私人业主意见难统一的困境,花都区架起党群“连心桥”,成立临时党支部,组建由新华街、区住房城乡建设局、市规划和自然资源局花都分局、丰盛社区及区属国企花都区城投集团组成的攻坚小组。

攻坚团队逐户走访宣讲政策,耐心倾听业主诉求,在区委、区政府的坚强领导下,最终推动业主 100% 同意签约拆除重建。与此同时,创新实施“多宗土地连片改造”模式,由区属国企以建筑外围结构勒角线为界对19间商铺用地统一设计、统一报建,统筹利用,成片连片提升低效用地商业价值。实现从集群街2号“独宗单栋”自主更新全面升级为“多宗连片”自主更新的全新模式。

创新筹资破瓶颈:经营权换来了“新生机”改造资金从哪里来?花都区给出了独特答案:“业主用未来经营权换当下改造资金”。业主统一将新建筑的20年运营权有偿让渡给花都区城投公司,并可选择按改造成本直接出资或间接出资两种方式。区城投对每户租金进行评估,直接出资的业主可获评估租金全额返还,间接出资的业主可返还部分租金,其余部分租金抵扣建设成本。

新生:历史肌理与现代活力的交响

区属国企扮演“职业经理人”角色,聘请专业设计团队将新华坊整体报建,通过统一业态规划,招商出租,提升区域经济效益。区属国企在经营期内,获取改造后租金溢价经营收益,同时承担项目建设管理、维护成本以及经营风险并经综合评估后按房产建筑面积每月返还居民租金,运营期满后,房屋完整交还业主。这一模式让业主坐享“新房 + 稳定收益”双重利好,企业获得长效经营空间,实现政企民三方共赢。

业态升级与文化传承走进更新后的新华坊,青砖红瓦的传统风貌依旧,却多了几分现代气息。华南理工大学的陈昌、宋刚等专家团队与非遗传承人邵成村团队共同指导并参与修缮指导工作,保留青砖外墙、红瓦屋顶、红砖立柱等历史元素,木纤维格子窗户原样复刻,让老建筑“修旧如初”。

据了解,花都区立足新华坊历史底蕴,以“喜庆 + 非遗”为核心定位,对原有低端业态全面提档升级,打造集非遗体验馆、大师工作坊于一体的花都喜庆与非遗民俗文化街。通过拆危建新与空间重构,新华坊的“隐藏价值” 被充分激活:利用公房公共空间打造阶梯式展陈与休闲区,屋顶花园串联北侧观景平台与二层空间,形成连续商业动线,有效解决了二层建筑利用率低的难题,将展览与商业深度融合,传统与现代交相辉映,让新华坊每一寸空间都绽放价值。

如今的新华坊已建成,不仅消除了安全隐患,并将成为集商业经营、文化体验、休闲消费于一体的活力街区。这场由政企民共同书写的城市更新实践,为全省多业主危旧商业物业更新提供了可复制、可推广的“花都方案”,让老墟市在新时代奏响了可持续发展的新篇章。

文|记者 冷霜

图|花宣提供