从“春愁”到“光复”,广东省档案馆档案见证台湾光复历程

文/羊城晚报全媒体记者 李焕坤

图/羊城晚报全媒体记者 周巍

80年前,中国人民经过14年浴血奋战,彻底打败日本军国主义侵略者,并使遭受日本帝国主义侵占长达50年的宝岛台湾,回到祖国怀抱。10月21日,在10月25日台湾光复80周年纪念日即将到来之际,广东省档案馆首次推介一批馆藏的台湾光复历史档案,并展出晚清抗日保台志士丘逢甲的珍贵手稿档案,以档案为载体,重温两岸同胞的共同记忆。

手稿见心迹,字字显沉痛

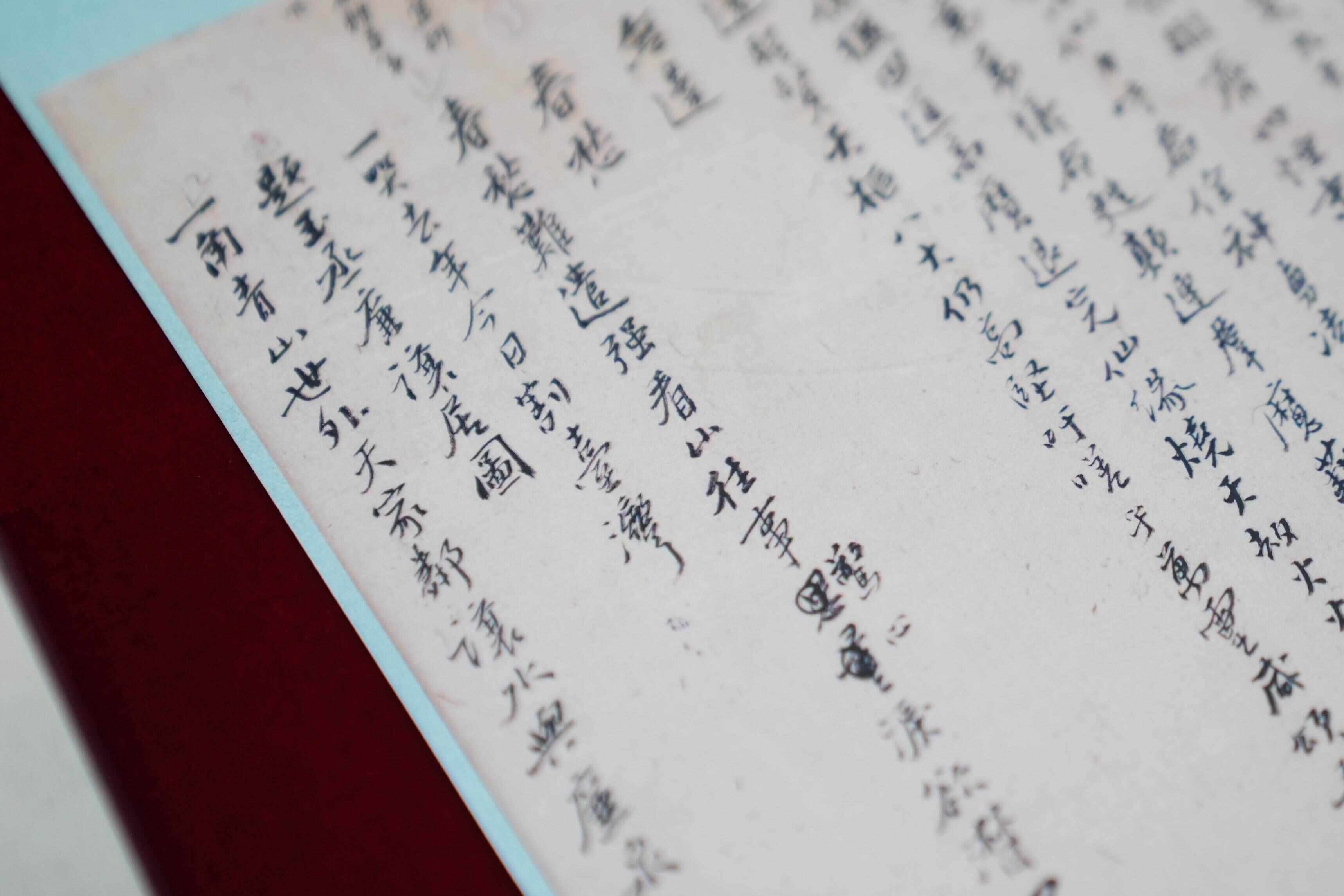

“春愁难遣强看山,往事惊心泪欲潸。四百万人同一哭,去年今日割台湾。”在档案推介现场,丘逢甲《春愁》一诗的手稿吸引了记者的注意。稿纸上,丘逢甲将“思量”改为“惊心”的痕迹清晰可见。二字之易,更显沉痛。

丘逢甲,祖籍广东蕉岭,生于台湾,是晚清杰出的抗日保台志士、爱国诗人、教育家。1895年清政府在甲午战争中失败,被迫签署《马关条约》,把台湾、澎湖割让给日本。丘逢甲目睹国家主权被践踏、民族尊严受侮辱,悲愤交加,三次刺血上书,言辞恳切,强烈要求清廷废约保台。他的诗作《春愁》,正是那段山河破碎、家国飘摇历史的情感凝结,至今读来,依然字字泣血、撼动人心。

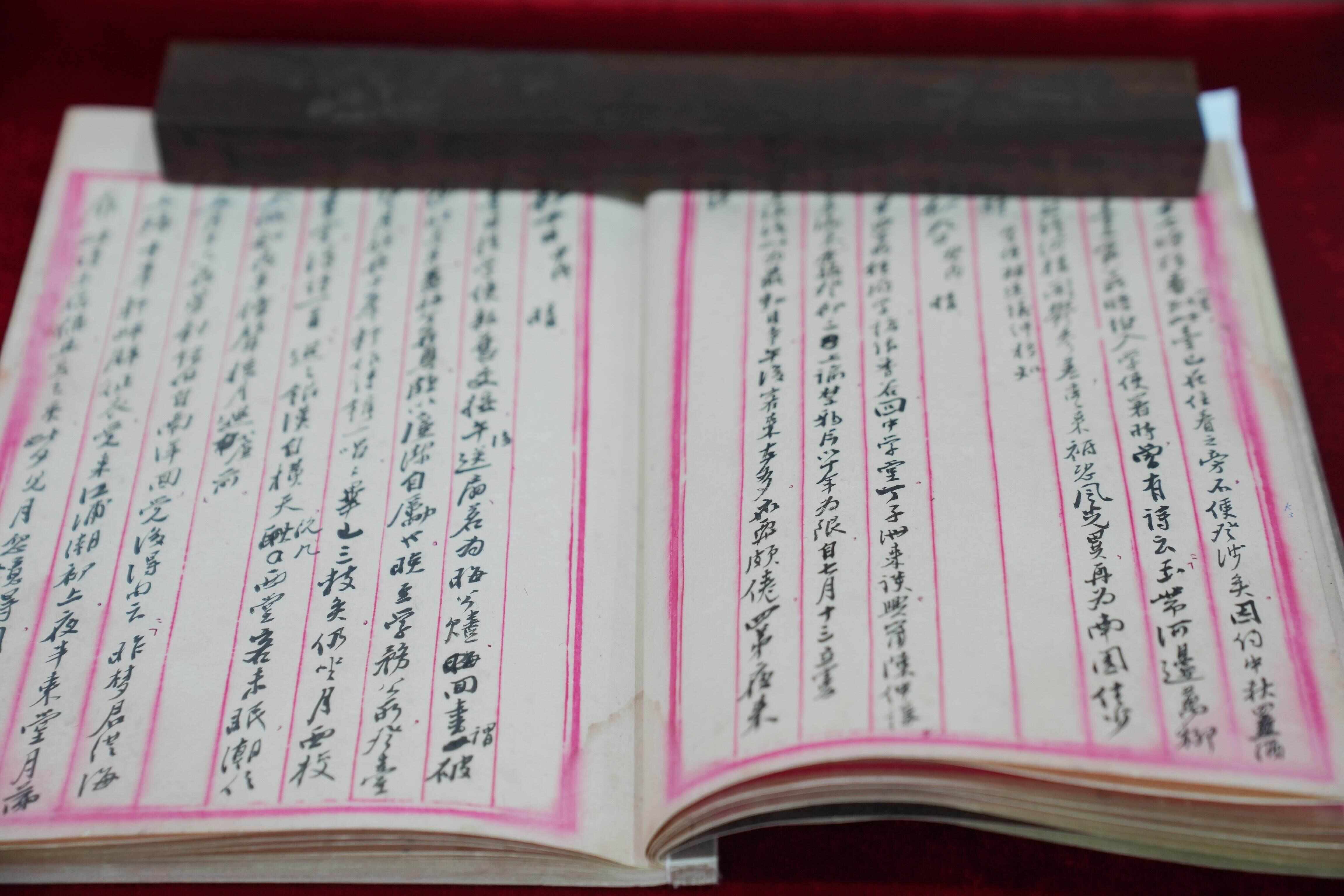

“此次展出的丘逢甲手稿档案,形成于1895年至1912年间,涵盖诗歌、文集、日记、信函四大部分,共计17册又19封,达1092页,是目前已知保存最完整和系统的丘逢甲原始手迹集群。”广东省档案馆一级主任科员王寒介绍,丘逢甲的诗稿饱含了炽热的家国情怀,文集和日记记录了他兴办新学、践行教育救国主张的实际行动,而在信函手稿中,丘逢甲组织义军抗日保台的艰辛历程,也被真实而生动地留存下来。

半世纪抗争 档案证光复

丘逢甲的悲愤与呐喊,并未随岁月湮没。在日本侵占台湾的半个世纪里,无数抗日志士抵御外侮、保台卫国。他们的夙愿,终于在1945年得以实现。

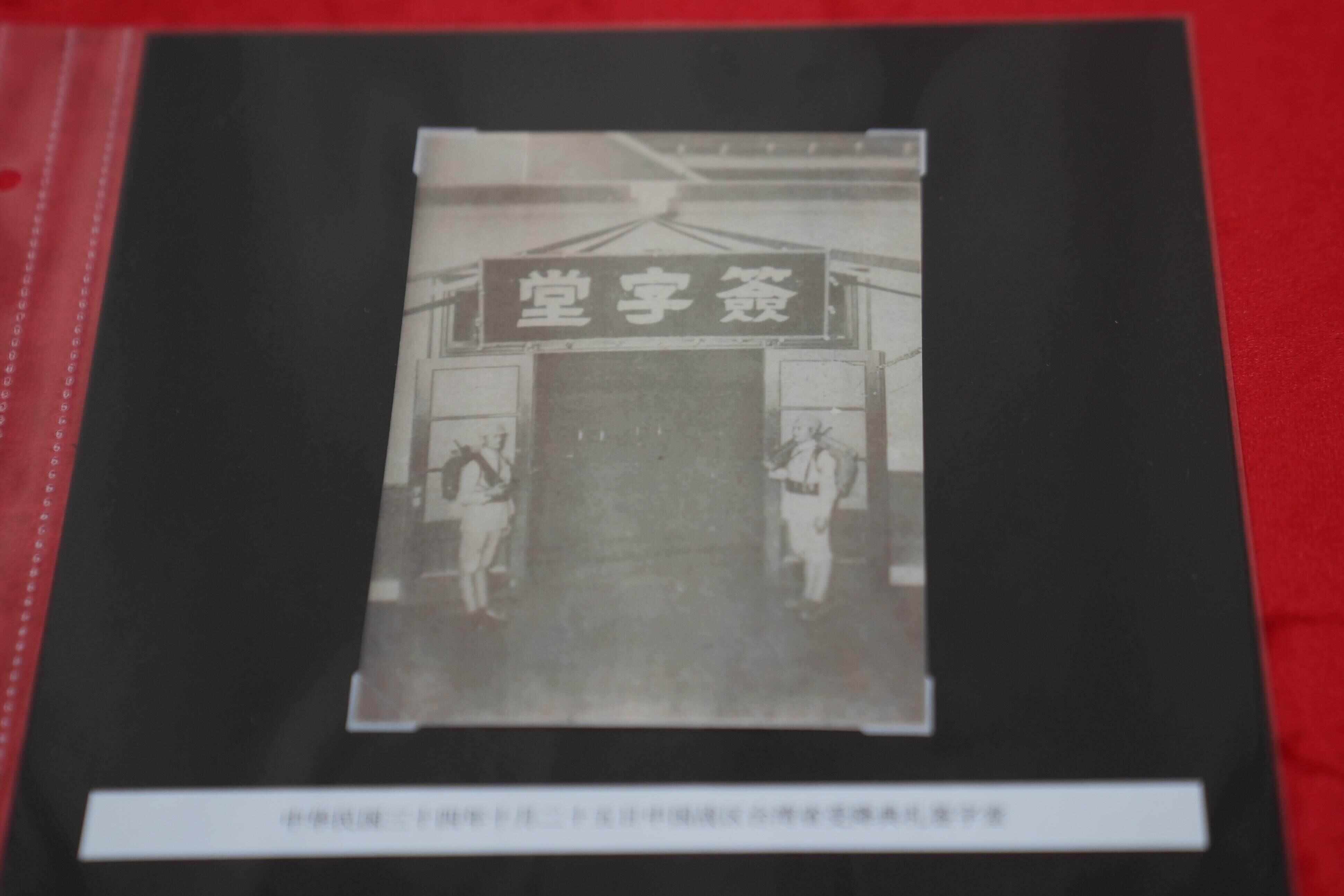

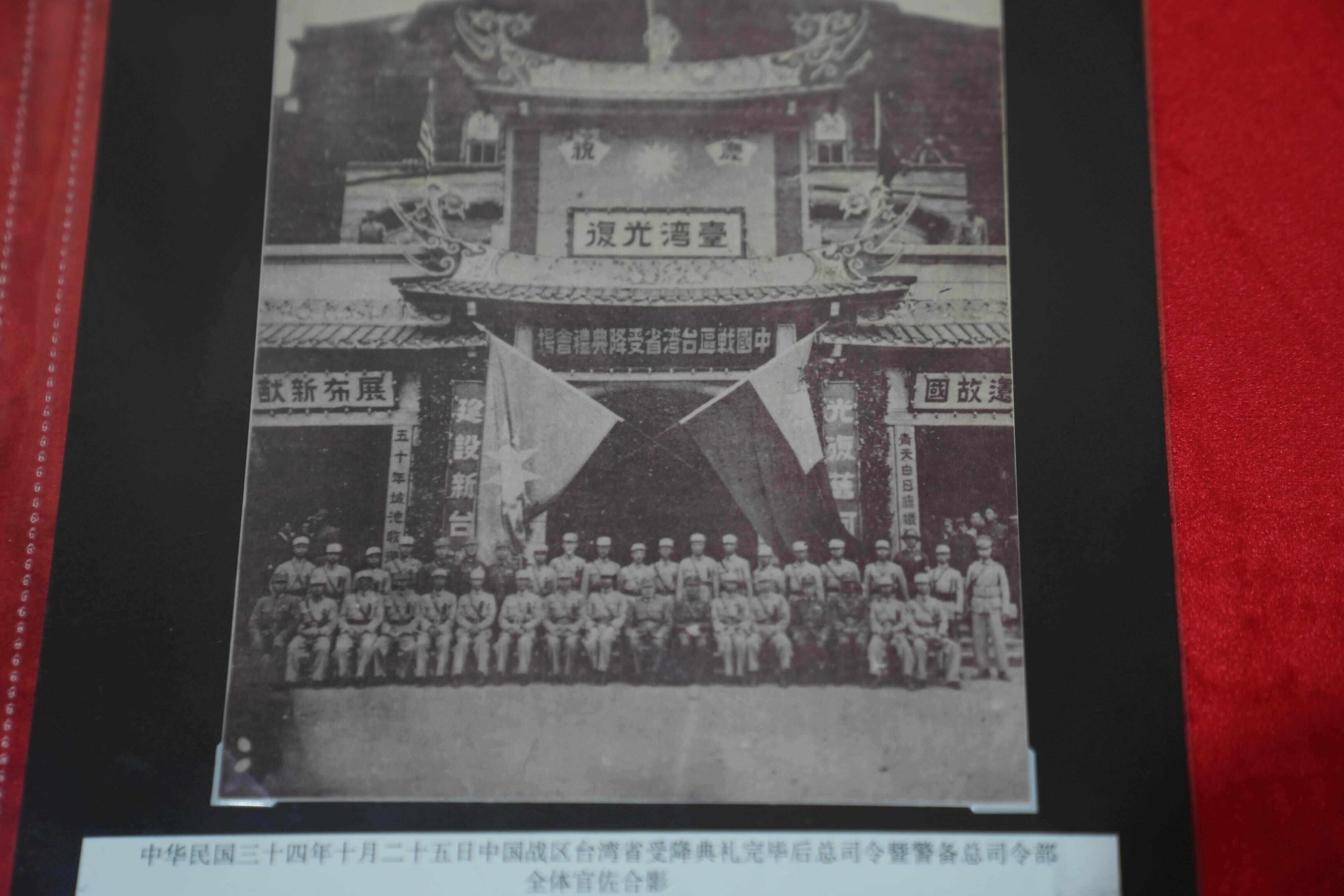

1945年8月15日,日本战败投降。是年10月25日,中国战区台湾省受降典礼在台北公会堂(今为中山堂)二层大厅举行,日本第十方面军司令官兼台湾“总督”安藤利吉在降书上签名盖章,宣告遭受日本帝国主义侵占长达50年的宝岛台湾回到祖国怀抱。

这一历史场景,凝固在广东省档案馆52件台湾光复档案中。“这批馆藏档案共52件,包括照片、图表、文书等多种形式,真实而生动地再现了台湾受降前准备、受降典礼、军事接收、遣返日俘日侨等一系列重要的历史场景,见证了台湾重归中国版图的重大历史时刻。”广东省档案馆接收保管部副主任刘雅琦说道。

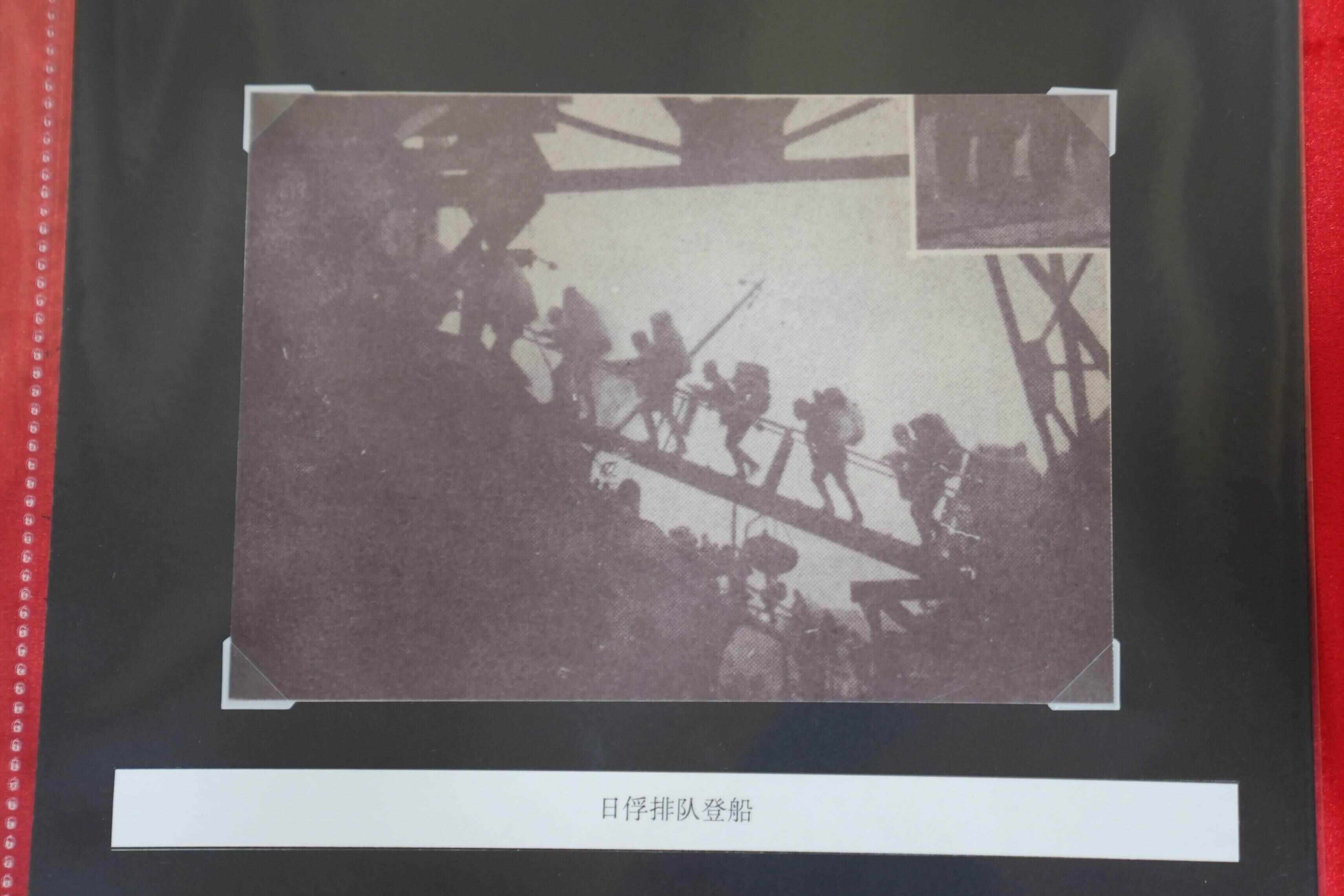

刘雅琦特别向记者介绍了《港口日俘登船情形图》《基隆、高雄港口运输司令部日俘处理程序》两份图表。日军投降后,台湾需要遣返的日俘日侨有将近50万人。图表显示,当时在港口的仓库设有检疫场,被遣送的日俘日侨在登船前,都要按照国际检疫法,接受身体检查,进行防疫注射。如果发现问题,需要先转移到陆军医院进行治疗,再遣送回日本。这样就能避免在长途运输过程中发生疾病传播,最大程度地保障了日俘日侨的健康。

“从馆藏照片可见,整个遣送过程中,日俘日侨都井然有序。中国民众很好地控制了情绪,给即将离开的日本士兵和平民以基本的人格尊重和人道关怀,充分体现了中国‘以和为贵’的传统文化精神。”刘雅琦说。

记忆连两岸 同心向未来

从丘逢甲“春愁难遣强看山”的悲愤满怀,到1945年“宝岛光复还中华”的吐气扬眉,台湾光复回归祖国,是包括台湾同胞在内的全体中国人民前赴后继、浴血奋战铸就的伟大抗战胜利的重要成果,值得两岸同胞共同纪念。

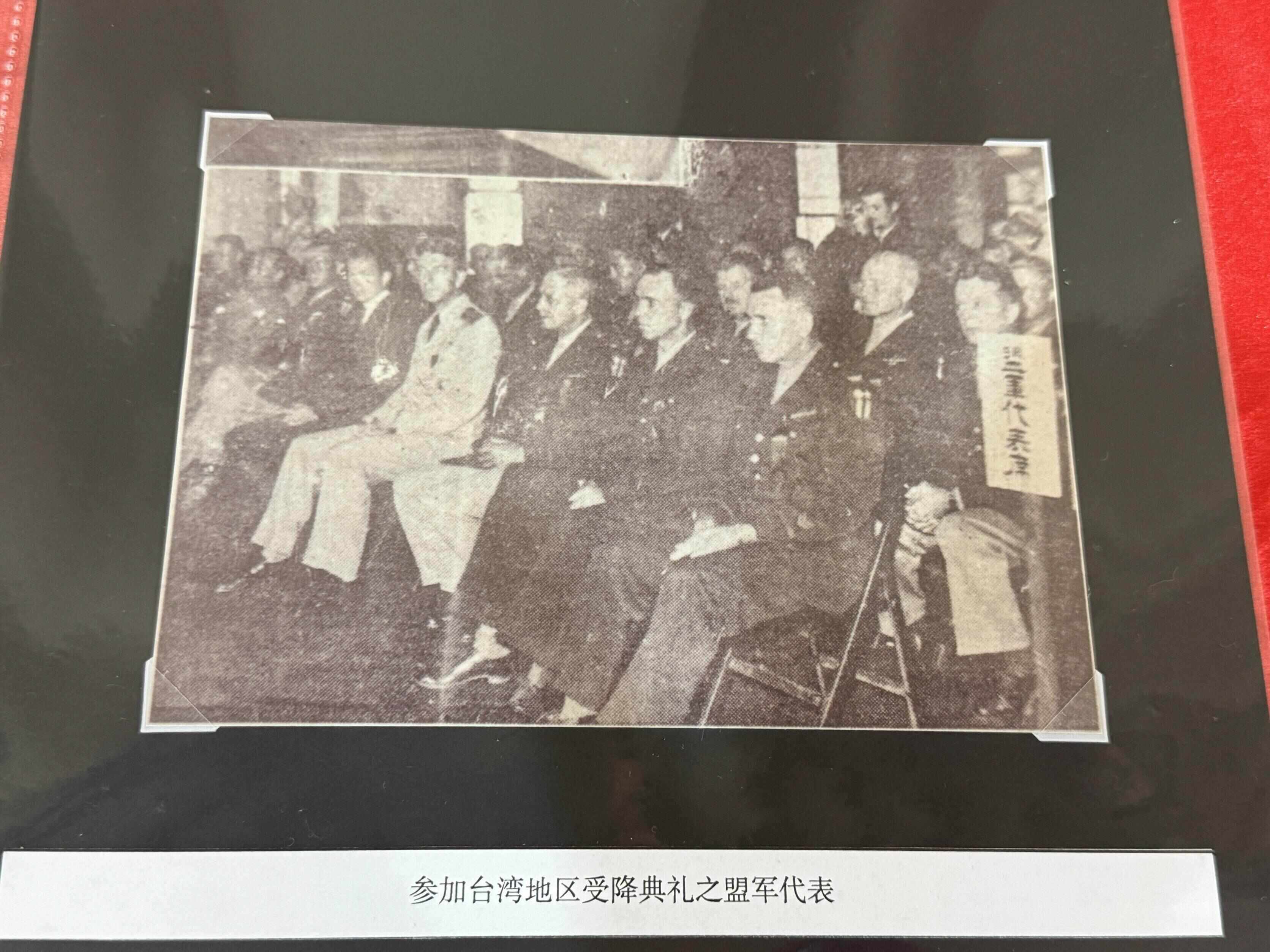

中国抗日战争史学会常务理事,华南师范大学历史文化学院教授、博士生导师左双文指出这批档案具有重要价值:其一,较为完整地呈现了台湾光复的历史现场,见证了中国人民以胜利者的姿态站到日本侵略者前;其二,以原始档案确证了台湾重回祖国怀抱的历史事实,台湾是中国领土不可分割的一部分。“值得一提的是,‘参加台湾地区受降典礼之盟军代表’这张历史照片特别有价值,它表明台湾光复回归祖国是国际社会完全认可并支持的,《开罗宣言》《波茨坦公告》都确认了中国对台湾的主权,其历史和法理事实不容置疑。”

丘逢甲曾孙、广州市丘逢甲研究会会长丘志斌感慨道,80年前台湾光复,曾祖父的心愿终于实现。此次省档案馆展出曾祖父的珍贵手稿,既是对先辈爱国精神的传承,更承载着连接两岸记忆的重要意义。

“我由衷希望,借助这些跨越百年的手迹,让两岸青年能更深入地触摸那段浸透着民族抗争精神的历史,在共同回望中增进对家国的认同;更盼两岸青年能以历史为纽带,多一份交流、多一份理解,为推进祖国和平统一而共同奋斗。”丘志斌说。