中国地下700米有了个“全球第一” 江门中微子实验大科学装置正式运行

羊城晚报全媒体记者陈卓栋,通讯员江轩、刘悦湘报道:记者26日从中国科学院高能物理研究所获悉,位于江门开平市附近地下700米处的江门中微子实验(JUNO)已成功完成2万吨液体闪烁体灌注,并正式运行取数。经过十余年的准备和建设,JUNO成为国际上首个建成的下一代大型中微子实验装置。

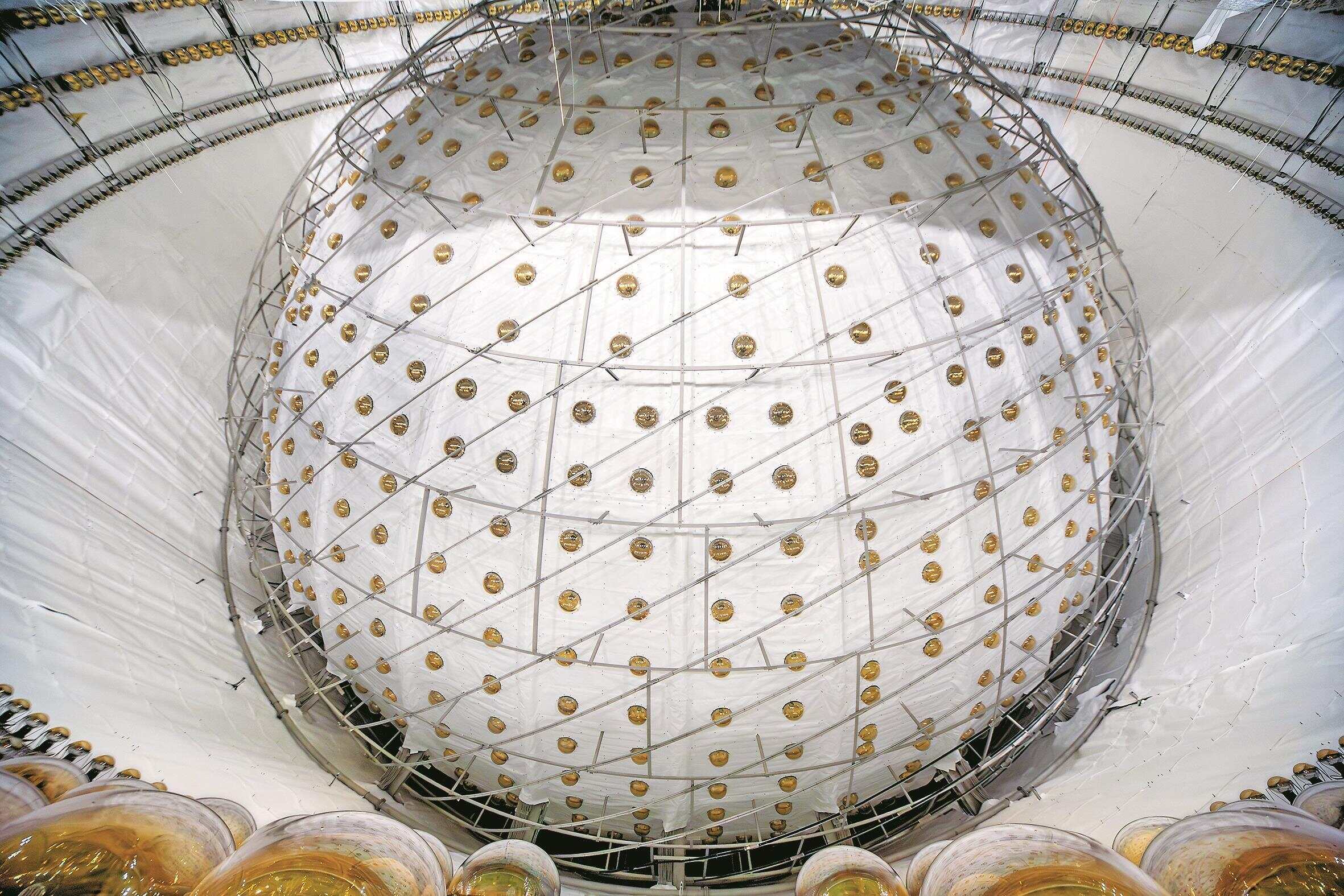

据介绍,JUNO的设计使用寿命可达30年,其核心探测器为有效质量达2万吨的液体闪烁体探测器(中心探测器),安置于地下实验大厅44米深的水池中央。直径41.1米的不锈钢网壳作为主支撑结构,承载了包括35.4米直径的有机玻璃球、两万吨液体闪烁体、两万只20英寸光电倍增管、两万五千只3英寸光电倍增管以及前端电子学、电缆、防磁线圈和隔光板等众多关键部件。

据悉,JUNO在科学目标上实现三大突破:以更高精度测定中微子质量顺序;拓展至超新星/地球/太阳中微子研究;预留升级为无中微子双贝塔衰变实验的技术空间。

“JUNO可探测53公里外台山和阳江核电站产生的中微子,并以前所未有的精度测量它们的能谱。”JUNO合作组发言人王贻芳表示,“与国际同类实验相比,JUNO对质量顺序的测定不受地球物质效应和其他未知中微子振荡参数的影响,并将显著提高6个中微子振荡参数中的3个参数的精度。”

JUNO在试运行期间首批获取的数据显示,其探测器关键性能指标全面达到或超越设计预期。

据介绍,从宇宙大爆炸起,中微子就弥散在宇宙中,被称为“幽灵粒子”。JUNO的研究人员指出,大爆炸遗留的中微子背景辐射蕴含早期宇宙信息,捕捉到它们,就像找到了宇宙诞生时的“化石”,能帮助人类验证关于宇宙起源的各种理论。此外,通过研究及观测中微子,还能解释“我们为何存在”这一“天问”,以及洞察超新星爆发等最极端的天体现象。

除了“仰望星空”,探测来自地球内部的中微子,可以帮助人类绘制地幔和地核中放射性元素的分布图,从而更好地理解地球内部的热量活动和板块运动机制。