天涯共此时背后的县域文化振兴之探索

“天涯共此时”体现着对共同情感与美好时刻的追求。在县域文化振兴中,它意味着将各地独特的文化资源整合,让相隔千里的人们能共享文化韵味。比如一些偏远县域挖掘本地传统节日、民俗活动,通过线上线下结合,让全国乃至世界都能领略其风情,增进文化认同。同时,借助现代科技,将县域文化以生动形式传播,如短视频展示传统工艺,直播演绎地方戏曲等,让“天涯共此时”的文化情怀在县域生根发芽,推动文化的传承与创新,促进县域的全面发展。

7月25日晚的“九龄故里”——始兴,灯火辉煌,人头攒动。“岭南第一大围”满堂客家大围前,“九龄诗韵 围楼始兴”2025年广东(始兴)围楼文化旅游周启动仪式暨张九龄诗词奖、“满堂杯”书画赛颁奖仪式隆重举行。启动仪式现场,来自全国各地的嘉宾、始兴当地群众和观看网络直播的广大网民们一起共襄盛举,反映了当代文化活动“天涯共此时”的盛景,是致敬九龄的完美诠释。

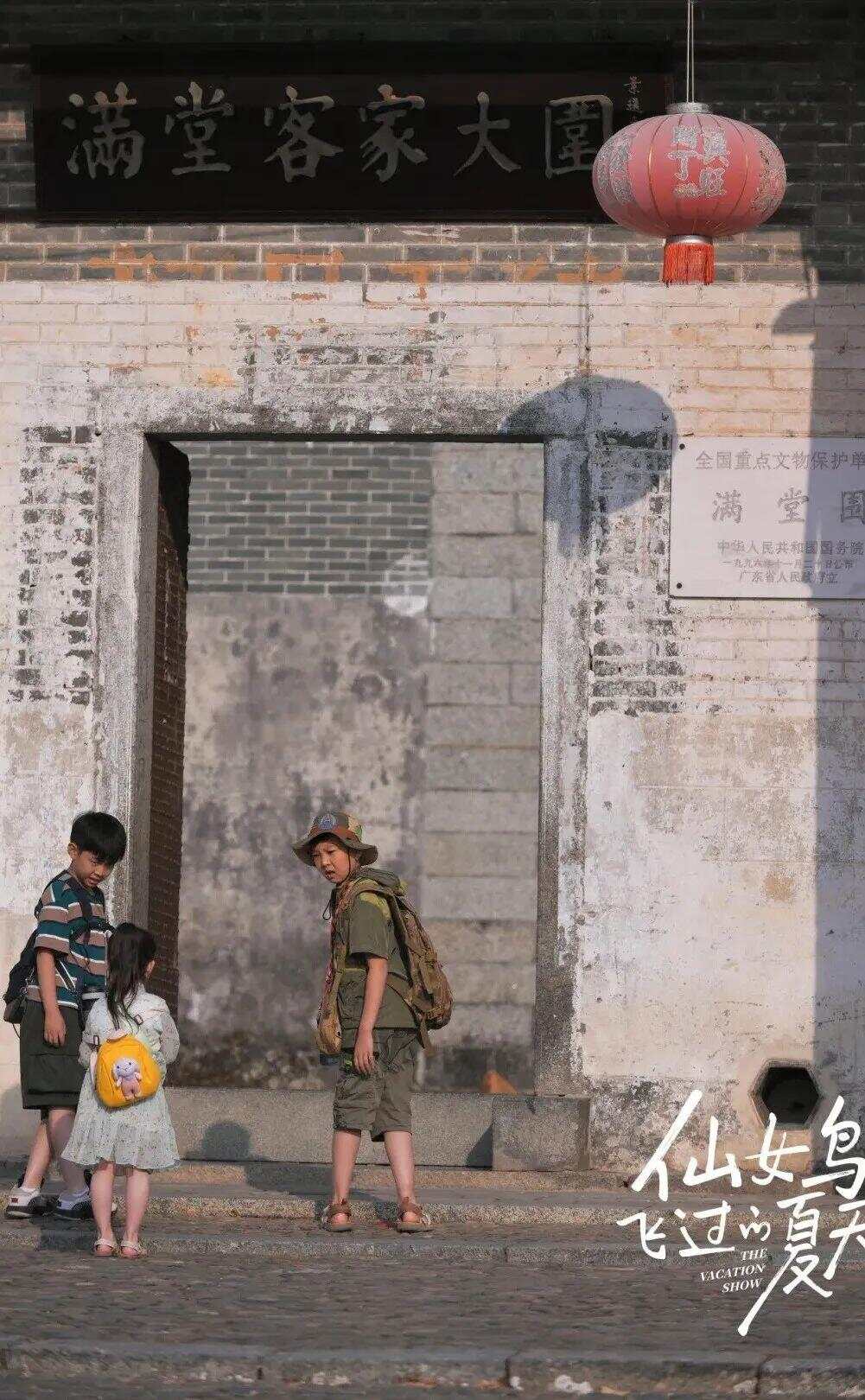

“天涯共此时”的盛况背后,是始兴县域文化的振兴。今年的围楼文化旅游周,就是一场县域文化的全方位展览:首届张九龄诗词奖的十组作品,书写“九龄风度”的传承与创新;“满堂杯”来自粤港澳学生的书画,再现始兴山川的苍翠秀美;始兴方围“三小只”IP发布,演绎围楼中的烟火故事……有着一千七百多年文明积淀的始兴小城,正在焕发新的文化活力。

县域文化的活力何在?

——在于文化事业的纵深推进。近年来,始兴县贯彻落实“文旅兴县”战略部署,坚持弘扬九龄文化与围楼文化,始兴文旅频频“出圈”。始兴文化三部曲:一篇始兴赋、一首始兴民谣、一部在始兴取景拍摄的电影,让始兴的知名度日益提升。民谣《始兴始兴》将始兴风物娓娓道来,代表了人们对这座小城的第一印象;电影《仙女鸟飞过的夏天》主场景设定在满堂客家大围,是一支始兴生态、人文之美的动人宣传片。如今首届张九龄诗词奖的举办,不仅是始兴文化建设的又一重要举措,更是始兴文化自信的生动体现。各项文化大事有条不紊、顺利完成,离不开持之以恒的部署推进。

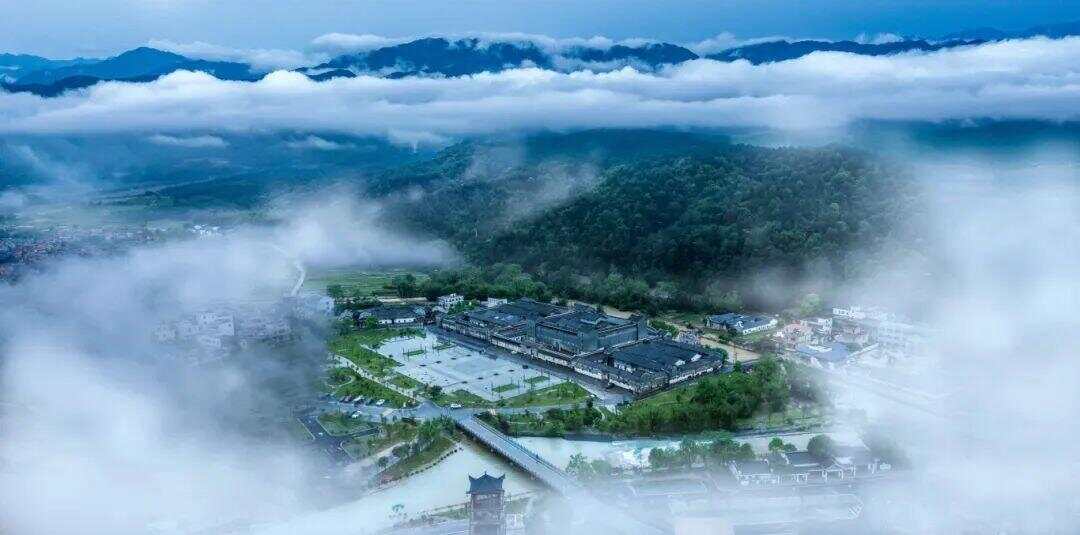

——在于文化底蕴的深度挖掘。始兴县有突出的文化禀赋,能否发展起来,取决于能否利用好这些资源。始兴是继承了唐代贤相、伟大诗人张九龄文化遗产的“九龄故里”;也是存有268处保存完好的围楼的“中国围楼之乡”。去年,始兴县出台《新时代围楼复兴计划》,提出“百围大修、百围大景、百围大展、百围大剧、百围大作”五大工程,统筹各方力量投入新时代围楼保护与利用。满堂客家大围周围建起了民宿和露营基地,从一处偏远古迹发展为可游可居的度假胜地;广东省委机关旧址红围作为爱国主义教育基地成功举办红色遗址上的“围楼音乐会”;一些围楼因地制宜改为民宿、图书馆、咖啡厅,融入新型消费场景……计划落实以来,古围楼不仅复原了历史风貌,也被赋予了新的功能,成为重要的公共文化空间。

——在于文化环境的整体塑造。这些年,始兴县全面摸排各乡镇文化资源,致力于将文化场所转化为公共空间:展示书画作品、非遗技艺的“墨江文苑”开放,成为群众带娃遛弯的好去处;全县13座“风度书房”依托阅读品牌,打通全民阅读“最后一公里”;周前艺术公社落户古村落,营造有乡土气息的艺术创作基地……公共文化建设连点成线,连线成网,让每一个居民都感受到文化的浸润。始兴县坚持动员发动群众,经济、文化并举,社会力量越来越广泛参与到文化振兴中。从县委发起,到《诗刊》社的专业加盟,再到经济、文化各界“九龄后裔”的支持,首届张九龄诗词奖的顺利举办便是文化环境欣欣向荣的力证。

一个地方的发展,不能只看着眼下利益,要想清楚能在群众心中留下什么。始兴县始终坚持将当地所受的文化滋养传承下去,擦亮县域文化的“金字招牌”。如今,九龄文化与围楼文化的影响力、传播力越来越强,县域文化滋润人心、德化人心、凝聚人心的作用越来越显著。始兴小城,正以自己的实践,为县域文化振兴贡献一份“始兴样本”。

通讯员:王骏逸(中国人民大学历史学院本科生,首届张九龄诗词奖获得者)